| 01 | CL26 | est-ce que j`peu vous pay- faire un chèque pour tout |

Chapitre 2

Pour étudier la communication plurilingue entre locuteurs de langues romanes différentes, j’ai choisi un terrain spécifique, celui des salons commerciaux internationaux. Les salons constituent en effet une situation professionnelle dans laquelle les participants échangent très fréquemment avec des professionnels provenant d’autres pays, sans le truchement d’interprètes professionnels et, souvent, sans avoir de solides compétences en langues secondes. Dans un tel cadre, les probabilités que des locuteurs aient recours spontanément à l’intercompréhension romane ou à d’autres stratégies de communication plurilingue sont donc élevées.

Pour analyser la communication dans ce contexte, j’ai recueilli un corpus de données audiovisuelles dans trois salons commerciaux, en France et en Italie. Les données ont ensuite été transcrites et analysées en adoptant la méthodologie de l’analyse conversationnelle multimodale (Schegloff, 2007 ; Sidnell et Stivers, 2013).

Dans ce chapitre, sans avoir la prétention de donner un cadre théorique complet de cette discipline (pour cela, voir Traverso, 2016), nous discuterons quelques notions clefs de l’analyse conversationnelle, en nous focalisant plus particulièrement sur les études menées dans le domaine pour étudier des situations plurilingues (2.1). Par la suite, nous présenterons les trois corpus enregistrés (2.2) et décrirons la situation des salons commerciaux et le déroulement récurrent des interactions dans ce contexte (2.3).

L’analyse conversationnelle, héritière de l’ethnométhodologie (Garfinkel, 1967), se développe originairement aux États Unis dans les années 1970 (Sacks et al., 1974). Les premiers analystes de la conversation ne sont pas des linguistes, mais des sociologues, qui s’intéressent à la mise en place de l’ordre social dans et par les interactions, par le biais d’enregistrements de conversations naturelles de la vie de tous les jours.

À ses débuts, la discipline se focalise sur des interactions monolingues, en contexte anglophone, et elle se base sur des données audios. Puis, l’analyse conversationnelle connaît un rayonnement international qui lui permet d’élargir son objet d’étude à des langues très variées, parmi lesquelles les langues romanes (Ursi et Piccoli, 2020), pendant que la démocratisation des outils de captation vidéo facilite l’émergence d’un « embodied turn » (Nevile, 2015), caractérisé par une prise en compte de plus en plus importante de la plurisémioticité de la communication. Jamais utilisée auparavant pour étudier l’intercompréhension romane, la méthodologie de l’analyse conversationnelle multimodale a néanmoins été largement adoptée pour étudier des situations de communication plurilingue, notamment en contexte professionnel.

Pour les lecteurs peu familiarisés avec la méthodologie et les principes théoriques de l’analyse conversationnelle, les pages qui suivent proposent une discussion de certaines notions clefs de la discipline (2.1.1, 2.1.2., 2.1.3), qui seront mobilisées dans les analyses. Un dernier paragraphe (2.1.4) est dédié à une revue des recherches ayant exploré différents volets du plurilinguisme par le biais de l’analyse conversationnelle.

Dans l’article considéré comme fondateur de la discipline, Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff et Gail Jefferson (1974) montrent que l’idée, dominante à l’époque, que la conversation serait désordonnée est loin de la vérité. Malgré leur spontanéité, les interactions de la vie de tous les jours suivent en effet des règles bien précises, que l’on peut saisir par le biais de l’observation des données. Le recours à des enregistrements – des données authentiques, reproductibles et transcriptibles – est essentiel car il permet de saisir les mécanismes interactionnels avec un degré de finesse qu’une simple observation participante ne permettrait pas. Une analyse fine des conversations enregistrées permet en effet de faire émerger l’ordre que les participants produisent et maintiennent pour se conformer aux attentes sociales. Cet ordre, qui caractérise toute conversation naturelle, concerne les différents niveaux de l’interaction (« order at all points », Sacks, 1992, p. 484), de sa structure générale jusqu’à l’unité interactionnelle la plus petite.

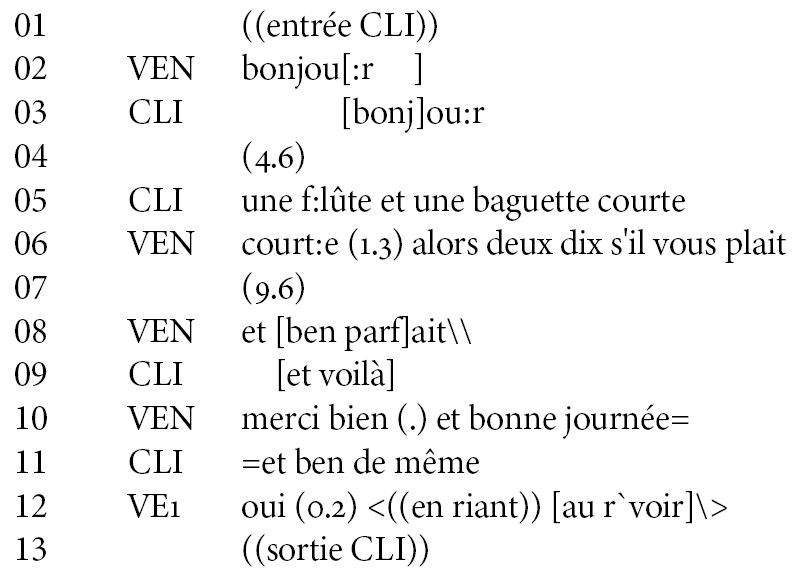

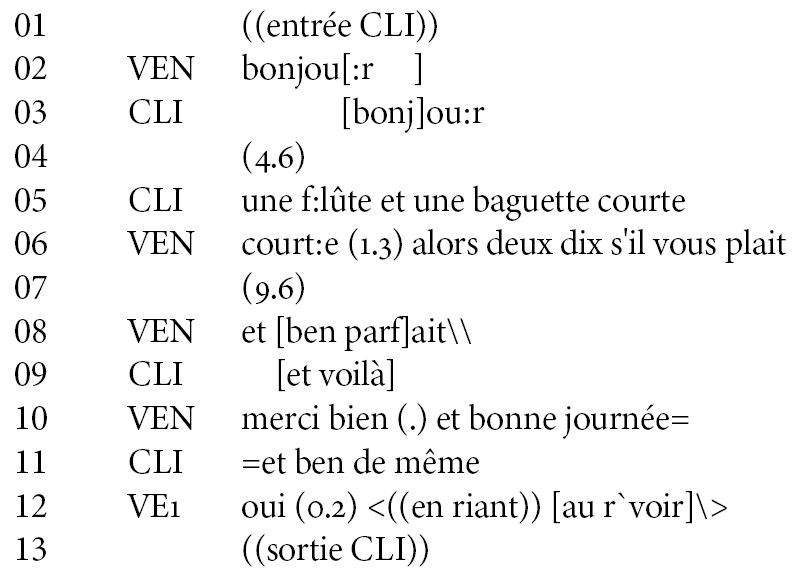

Au niveau de sa structure globale, l’interaction s’organise autour de trois phases principales : on y retrouve une ouverture, un corps et une clôture. Naturellement, le contenu de ces phases peut varier énormément en fonction du type d’interaction. En premier lieu, on peut faire la distinction entre des interactions informelles, entre amis ou dans la famille, et des interactions institutionnelles ou professionnelles (à l’école, dans les commerces, au travail, etc.). Par rapport aux conversations entre amis, les interactions professionnelles se caractérisent normalement par une structure plus figée. Cependant, on peut distinguer certaines situations institutionnelles où le déroulement de l’interaction est très rigide – pensons par exemple à un procès dans un tribunal – et d’autres qui, se déroulant dans un contexte assez informel, peuvent présenter des modalités quasi-conversationnelles (Drew et Heritage, 1992). Si nous prenons le cas d’une interaction dans un petit commerce, par exemple, nous pouvons imaginer que sa structure consistera en : les salutations initiales (ouverture), la requête du produit et son paiement (corps de l’interaction), les remerciements et les salutations finales (clôture) (voir Kerbrat-Orecchioni et Traverso, 2009). Observons un exemple d’interaction dans une boulangerie, dans lequel ces mêmes phases sont reconnaissables (l.01-04 : ouverture, l.05-09 : corps de l’interaction, l.10-13 : clôture) en nous appuyant sur un extrait issu de la base de données CLAPI1 :

L’ordre inhérent aux interactions, relativement visible au niveau de leur organisation globale, devient plus difficile à cerner à un niveau microscopique. L’apport le plus précieux de l’analyse conversationnelle consiste sans doute dans l’analyse de la structure locale de la conversation, autrement dit le système d’alternance des tours de parole (turn-taking system).

Par tour de parole, on désigne en analyse conversationnelle une unité interactionnelle qui peut, dans certains cas, correspondre à une unité syntaxique et prosodique. Cette correspondance n’est toutefois pas systématique, car la forme et les frontières d’un tour de parole sont le résultat d’ajustements continus entre les participants à l’interaction. Ainsi, un tour de parole peut être constitué par une succession d’unités (turn constructional units), séparées entre elles par des points de transition possible (transition relevant places), c’est-à-dire par des moments où un autre locuteur pourrait prendre la parole. On parlera dans ce cas de tours composés (multi-unit turns). Pour illustrer ce fonctionnement, observons le court extrait suivant (tiré de Traverso, 2016, p. 45).

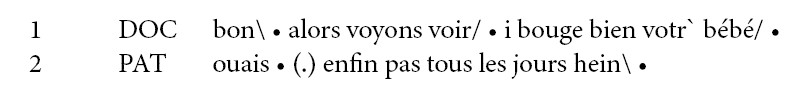

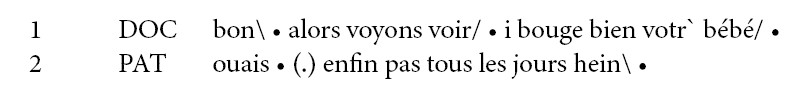

Dans cet échange entre un médecin (DOC) et une patiente (PAT), nous pouvons repérer deux tours de parole et, en total, cinq unités de construction du tour. Comme le montre Traverso, la question de DOC (« i bouge bien votr`bébé/ ») est en effet précédée par deux autres unités (« bon\ » et « alors voyons voir\ ») qui lui permettent d’effectuer une transition avec la partie précédente de l’échange. Quant au tour de PAT, qui pourrait s’arrêter après la réponse « oui » – si par exemple le médecin avait profité du point de transition possible pour poser une nouvelle question –, il inclut une deuxième unité permettant à la patiente de donner des précisions.

La longueur des tours de parole dépend ainsi, entre autres facteurs, du comportement des autres participants : lorsqu’un point de transition possible se produit (par exemple, lors d’une pause dans la conversation), si aucun autre locuteur n’intervient, le participant qui avait la parole va généralement continuer à parler. Cette norme fait partie des règles d’alternance des tours de parole décrites par Sacks et ses collègues. Ces règles, que les locuteurs suivent spontanément pour réduire le plus possible les chevauchements de parole ainsi que les blancs dans la conversation (« minimize gap and overlap », Sacks et al., 1974, p. 704), peuvent être énoncées ainsi :

La machinerie des tours de parole repose sur les paires adjacentes, des unités interactionnelles minimales composées par deux tours de parole, dont le premier implique le second. Des exemples de paires adjacentes sont les échanges question/réponse, salutation/salutation, offre/acceptation ou offre/rejet, compliment/acceptation ou compliment/rejet. On parle d’implication séquentielle pour indiquer que chaque fois qu’une première partie de paire est prononcée, une attente se crée vis-à-vis de la production de la deuxième partie (« given the first, the second is expectable », Schegloff, 1968, p. 1086). Dans le cas où cette production ne se réalise pas, son absence est remarquable. Pour donner un exemple concret, imaginons une femme qui dit bonjour à son voisin de palier (première partie d’une paire adjacente salutation/salutation). Si le voisin ne répond pas, la femme remarquera ce silence et l’interprétera sans doute comme le signal d’un problème interactionnel (le voisin n’a peut-être pas entendu, ou alors le silence peut manifester son hostilité ou son manque de politesse).

La machinerie des tours de parole se base donc sur l’enchaînement de paires adjacentes, qui peuvent être accompagnées par des séquences de préparation (ex. demander à quelqu’un s’il a des plans pour le weekend avant de réaliser une invitation), par des post-expansions (ex. faire un commentaire pour montrer son accord avec la réponse de l’interlocuteur) et par des séquences insérées (ex. répéter une question si l’interlocuteur n’a pas entendu).

Le degré d’implication séquentielle – autrement dit, la présence d’attentes plus ou moins fortes vis-à-vis de la réaction de l’interlocuteur – dépend du type d’action produite par le tour de parole. Si certaines actions (telles que les questions, les requêtes, les propositions ou les invitations) projettent nécessairement une réponse, d’autres créent des attentes plus faibles. C’est le cas par exemple des évaluations et des commentaires, comme nous pouvons l’observer dans le prochain extrait (tiré de Traverso, 2016, p. 73), issu d’une réunion entre des architectes.

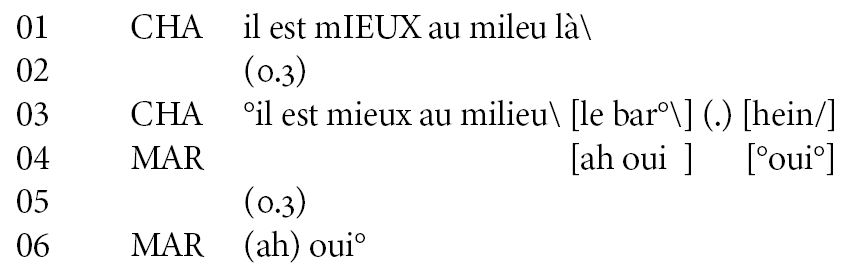

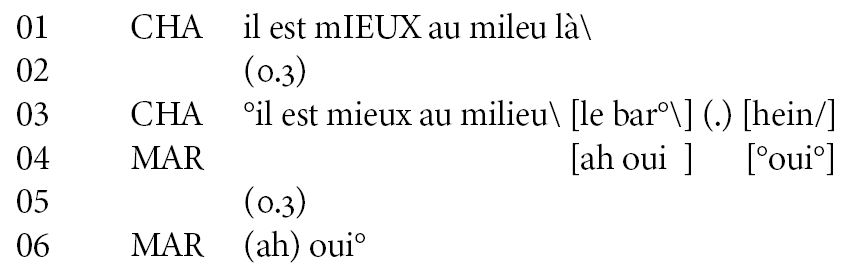

Puisque son commentaire (l.01) ne déclenche pas de réaction chez ses interlocuteurs (l.02), CHA le répète (l.03) en ajoutant une précision (« le bar ») et une particule sollicitant une réponse (« hein/ »). C’est seulement à ce moment-là, lorsque l’implication séquentielle a été affirmée, que MAR montre son alignement avec le commentaire de CHA (l.04, 06).

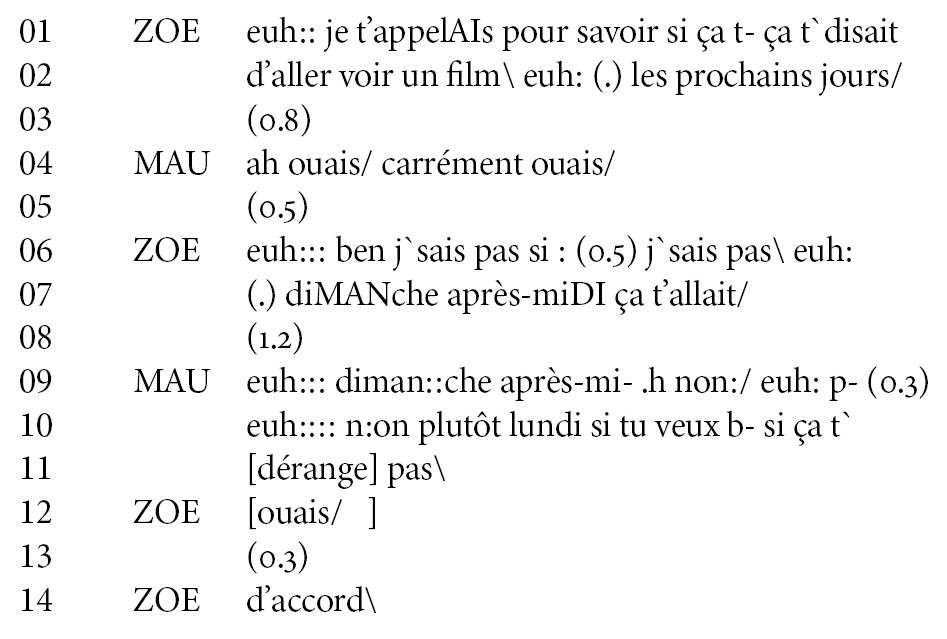

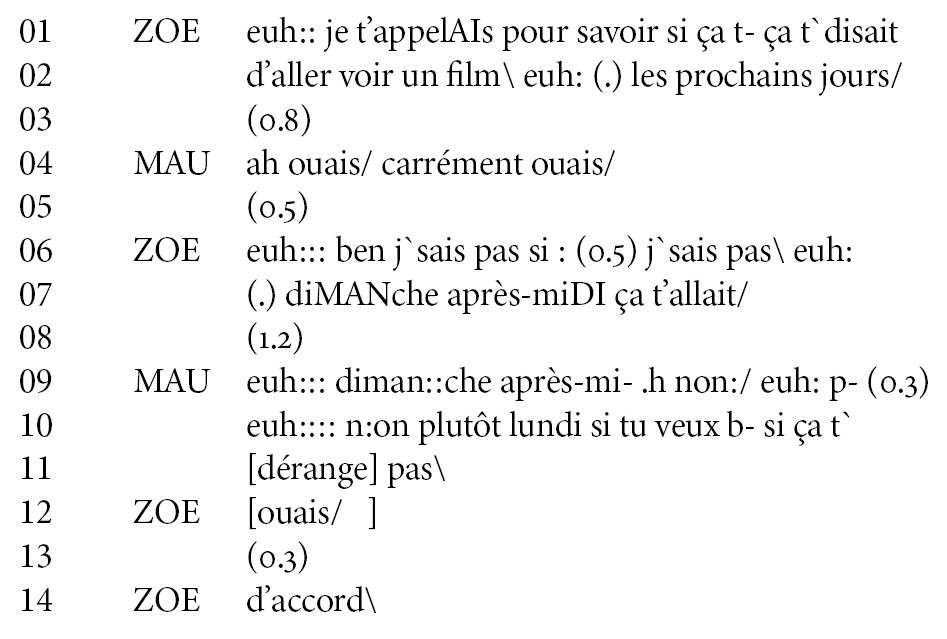

Les normes sociales concernent non seulement la nécessité de réagir aux tours de parole de l’autre, mais également le type de réponse, considérée comme plus ou moins conforme aux attentes. Face à une invitation, par exemple, deux réponses sont possibles : l’acceptation ou le refus. Ces deux alternatives ne sont toutefois pas équivalentes sur le plan social et interactionnel, car elles vont avoir des implications bien différentes pour la face, i.e. l’image sociale (Goffman, 1967 ; Brown et Levinson, 1987) de l’interlocuteur. Pour décrire ce phénomène, les analystes de la conversation utilisent la notion de préférence. Dans le cas d’une invitation, on parlera de réponse préférée pour une acceptation et de réponse dispréférée pour un refus. Ces deux statuts sont reconnaissables par des indices interactionnels. En effet, une réponse préférée est généralement produite rapidement, sans préambules ni commentaires particuliers, tandis qu’une réponse dispréférée est plus longue et structurellement plus complexe. Cette dernière peut inclure des hésitations, des allongements, des excuses et des justifications. Ces différences sont clairement observables dans l’extrait suivant (tiré de Traverso, 2016, p. 87).

Comme le montre Traverso, la réponse de MAU à la ligne 04, brève et sans hésitation, est présentée comme préférée, tandis que sa réponse des lignes 09-11 comporte plusieurs signaux de dispréférence : des marques d’hésitations (« euh ::: »), des allongements, des mots tronqués, des pauses et des formules d’atténuation (« si tu veux bien », « si ça te dérange pas »).

Les participants aux interactions se conforment ainsi aux normes sociales, mais ces normes ne sont pas absolues et immuables, elles vont se décliner différemment selon le contexte interactionnel. Toute conversation demande en fait un double niveau d’adaptation : au contexte et aux autres participants. En premier lieu, toute interaction se déploie dans une situation donnée, qui joue forcément un rôle dans la structuration de l’interaction même : deux participants qui parlent d’un même sujet ne se comporteront pas de la même façon dans un bar, dans un train ou au milieu de la rue. Comme le dit Mondada, « l’action s’ajuste au contexte tout en le configurant par sa manière même de l’interpréter et de le prendre en considération » (2006, p. 7). Deuxièmement, tout au long d’une conversation, les participants vont s’adapter les uns aux autres. Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) dénominent recipient design ce phénomène consistant dans le fait que tout participant structure son discours en prenant en compte son destinataire et que, par conséquent, tout tour de parole montre une orientation spécifique vers le(s) co-participant(s) au(x)quel(s) il est adressé.

Globalement, les travaux en analyse conversationnelle montrent le travail très fin de coordination que les participants effectuent pour produire du sens et mettent en lumière le caractère co-construit de toute interaction. Même dans les moments apparemment les plus monologaux, la conversation se réalise grâce à la collaboration entre les participants. Par exemple, lorsque quelqu’un raconte une histoire, son interlocuteur lui transmet des signaux multimodaux qui manifestent son attention (Goodwin, 1984) : il peut produire des petits mots comme « mm », « oui » – appelés acknowledgment tokens (Jefferson, 1984), continueurs ou continuateurs –, hocher la tête, regarder l’interlocuteur, etc. Sans ces signaux d’engagement, le narrateur interromprait probablement son histoire pour demander à l’autre s’il le suit. La co-construction opère même dans les interactions les plus conflictuelles : pour pouvoir se disputer, deux participants ont en effet besoin de se coordonner dans une certaine mesure, autrement leur échange serait incompréhensible.

Une des manifestations du travail que les participants accomplissent pour garantir l’intersubjectivité – i.e. ils s’assurent de comprendre et d’être compris – tout en garantissant la progressivité de l’interaction – i.e. ils font en sorte que la conversation avance – peut être reconnue dans le phénomène de la réparation (repair). Ce processus, qui peut être limité à un tour de parole ou se déployer dans des séquences plus longues, impliquant un seul ou plusieurs locuteurs, se manifeste par une perturbation du flux conversationnel qui dénote la volonté d’au moins un des participants de « corriger » un élément précédent. Observons l’exemple suivant (tiré de Traverso, 2016, p. 104).

Ce court extrait présente un cas d’auto-réparation (CL26 répare son propre discours) auto-initiée (c’est toujours CL26 qui manifeste l’existence d’un problème). Comme on peut le voir, la réparation ne porte pas sur un problème linguistique objectif : le participant choisit d’abandonner la production du verbe « payer » et de le reformuler par « faire un chèque » pour des raisons qui sont sans doute liées à sa perception de ce qui est le plus adapté au contexte interactionnel et à l’interlocuteur. En ce sens, la réparation peut aussi être vue comme une manifestation de recipient design.

Les études en analyse conversationnelle montrent que les auto-réparations auto-initiées, effectués le plus rapidement possibles, constituent la modalité préférée par les participants (Schegloff et al., 1977), autrement dit que ce type de réparation est le moins perturbant pour le déroulement des interactions. Trois autres configurations de réparation sont possibles : on peut avoir une auto-réparation hétéro-initiée, lorsque le locuteur A répare son propre discours à la suite de la réaction d’un locuteur B manifestant un problème (ex. B montre qu’il n’a pas compris quelque chose) ; une hétéro-réparation auto-initiée, lorsque le locuteur A manifeste un problème et B intervient pour le réparer ; une hétéro-réparation hétéro-initiée, lorsque un locuteur B corrige directement un élément du discours de A.

Ces différentes modalités de réparation suivent un schéma commun (Traverso, 2016, p. 102) :

Le regard microscopique porté par l’analyse conversationnelle a ainsi permis de détailler les mécanismes qui régissent l’organisation de l’interaction, que ce soit au niveau du tour de parole, de séquences plus ou moins longues ou des échanges dans leur ensemble. Toutefois, ce fonctionnement ne se fonde pas uniquement sur des ressources linguistiques : toute conversation est en effet par sa nature multimodale.

Si, à ses débuts, l’analyse conversationnelle a pour objet d’étude des données audio (souvent issues de conversations téléphoniques), à partir des années 1990 la démocratisation des dispositifs d’enregistrement vidéo rend possible un glissement méthodologique vers la réalisation de corpus audiovisuels. Ce changement va de pair avec une prise de conscience de l’importance d’avoir accès non seulement à ce qui est dit dans l’interaction, mais également à ce que les participants font avec leurs corps – conscience qui était déjà présente dans certains travaux pionniers, comme ceux de Goodwin (1981) et Schegloff (1984). En effet, de nombreuses ressources sémiotiques entrent en jeu dans la communication humaine : des regards aux gestes, des postures aux mimiques, du toucher aux déplacements dans l’espace et à la mobilisation d’objets, pour donner quelques exemples. On peut alors considérer que le langage est une ressource parmi d’autres, n’ayant pas nécessairement un rôle plus important que les autres, et que la production de sens dans l’interaction est donnée par l’ensemble de ces pratiques. La notion de multimodalité fait référence à l’ensemble de ces ressources. Comme le dit Mondada, « [m]ultimodal resources are integrated in a holistic way and make sense together » (2014, p. 139).

Dans les vingt dernières années, on a assisté à « une véritable explosion des travaux sur la multimodalité » (Traverso, 2012, p. 8). Nevile parle à ce sujet d’un « embodied turn » (2015) – qui aurait eu lieu en particulier à partir des premières années 2000 – et souligne que cet intérêt grandissant envers la composante non-verbale de l’interaction apporte de nouveaux défis, concernant notamment la définition de ces phénomènes, leur représentation et leur intégration dans la transcription verbale (voir Mondada, 2017 ; Greco et al., 2019 entre autres).

De très nombreux travaux ont ainsi exploré le rôle des différentes ressources sémiotiques dans l’interaction (voir Thiburce et Ursi, 2018 pour une revue). En particulier, dans les dernières années, deux lignes de recherche se sont développées considérablement. La première porte sur le rôle des objets en interaction (Streeck et al., 2011 ; Nevile et al., 2014 ; Mondada, 2019 ; Day et Mortensen, 2020 entre autres). En s’intéressant pour la plupart à des contextes institutionnels et professionnels, ces travaux ont montré comment la mobilisation d’objets contribue à structurer les activités interactionnelles et à faire émerger les identités professionnelles des participants. Le deuxième chantier de recherche aujourd’hui en pleine expansion est celui de l’étude de la sensorialité en interaction (Goodwin et Cekaite, 2018 ; Mondada, 2021a entre autres), qui s’intéresse à des sphères sensorielles traditionnellement délaissées par la linguistique, comme le goût (Liberman, 2018), l’odorat (Fele, 2019 ; Mondada, 2019) et le toucher (Goodwin et Cekaite, 2018 ; Cekaite et Mondada, 2021). L’analyse de la multisensorialité serait, pour Mondada (2019), une expansion de l’analyse de la multimodalité, qui permettrait de montrer que les participants utilisent leur corps non seulement pour communiquer entre eux, mais aussi pour percevoir le monde et se percevoir les uns les autres.

Le recours à des données vidéo, et la conséquente focalisation sur les comportements incarnés des participants (postures, mouvements dans l’espace, regards), favorisent également l’étude des dynamiques de la participation dans l’interaction. La notion de cadre participatif (participation framework) développée par Goffman (1981) et retravaillée par Charles et Marjorie Goodwin (Goodwin et Goodwin, 2004 ; Goodwin, 2007) vise à rendre compte à la fois du nombre des participants dans une interaction et de leur engagement dans l’activité interactionnelle. Notamment, si Goffman avait proposé une catégorisation des participants selon leur rôle dans l’interaction (en distinguant entre locuteurs ratifiés et non ratifiés), les Goodwin vont plus loin en montrant que les configurations de participation sont toujours dynamiques et incarnées. Comme l’explique Mondada (2021b, p. 27) en présentant les apports des travaux des Goodwin :

la participation est un processus en transformation permanente, incarnée dans une organisation fine des énoncés, des tours de parole et de l’action. Même si elle peut se stabiliser dans des structures institutionnelles, elle émerge toujours de l’organisation locale des tours et de leur adressage, au fil de l’interaction.

Les cadres de participation sont donc changeants, ils peuvent être déconstruits et reconstruits tout le long de l’interaction. Les participants peuvent notamment afficher leur engagement dans l’interaction par leur positionnement corporel, par leur regard et leur mimique et par la mobilisation de ressources matérielles (ex. arrangement d’objets). Ainsi, la notion de cadre participatif acquiert une dimension incarnée (on parle alors d’« embodied participation framework », Goodwin, 2007). Mais les ressources corporelles ne sont pas les seules à même d’amener des changements dans le cadre participatif, des ressources linguistiques et discursives peuvent participer aussi à ce processus. C’est le cas notamment des choix de langues qui peuvent déclencher des dynamiques d’inclusion/exclusion parmi les participants (voir Mondada, 2012a ; Lüdi et al., 2012).

Pour finir, la prise en compte de la multimodalité a permis également d’étudier de manière détaillée le phénomène de la multiactivité, c’est-à-dire d’analyser des interactions dans lesquelles plusieurs activités sont menées parallèlement en temps réel, de façon progressive, par au moins un des participants (Haddington et al., 2014). Ces études ont montré comment les participants gèrent ces différentes activités, soit en les accomplissant de manière simultanée, soit en mettant en place une succession d’activités finement entrelacées. Mondada (2012b) montre notamment comment les participants établissent un ordre de priorité entre les différentes activités, en en mettant certaines en arrière-plan (backgrounded) et d’autres au premier plan (foregrounded).

Une des caractéristiques distinctives de l’analyse conversationnelle est qu’elle adopte une approche émique2 pour l’analyse des données. L’analyse de la conversation vise donc à interpréter les comportements et les productions des participants non pas selon ses propres catégories, mais selon la perspective que les participants manifestent dans l’interaction même. Comme le précise Seedhouse (2005, p. 252), l’approche émique en analyse conversationnelle se réfère à « not merely the participants’ perspective, but the perspective from within the sequential environment in which the social actions were performed ».

Cette posture épistémologique permet aux analystes de la conversation d’aborder à certains objets d’étude qui sont généralement traités d’un point de vue psychologique, en s’intéressant à l’intériorité de l’individu, et de les observer de l’extérieur, tels qu’ils se manifestent dans l’interaction. C’est le cas notamment des études des émotions et des identités.

Dans les deux dernières décennies, les émotions en tant que phénomènes émergents dans la conversation ont fait l’objet de nombreuses études (Plantin et al., 2000 ; Peräkylä et Sorjonen, 2012 ; Koole, 2015 entre autres). Ces travaux abordent les émotions, non comme des phénomènes psychologiques individuels, mais comme des constructions sociales, perceptibles dans l'interaction. Ces études ont permis de montrer que les émotions peuvent se manifester en interaction par des pratiques très variées. Sur le plan de la langue, les émotions peuvent être véhiculées non seulement par des déclarations verbales explicites (ex. « je suis triste »), mais aussi par des éléments de vocabulaire, par le registre, par la tonalité de la voix et la prosodie. Comme le disent Ochs et Schieffelin (1989, p. 22) « almost any aspect of the linguistic system that is variable is a candidate for expressing affect ». Semblablement, presque toutes les pratiques multimodales peuvent être porteuses de manifestations émotionnelles : non seulement les rires ou les pleurs et les mimiques, mais aussi les postures du corps, les mouvements, la mobilisation d’objets (imaginons par exemple quelqu’un qui tapoterait nerveusement son stylo sur la table).

Dans l’approche conversationnelle, les manifestations émotionnelles qui émergent en interaction ne sont jamais considérées comme une voie d’accès à l’intériorité des participants, qui reste inaccessible au chercheur et qui, de plus, pourrait ne pas être reflétée par le comportement des participants. Ces travaux se focalisent en revanche sur les réactions que celles-ci suscitent chez les autres participants, autrement dit à comment les émotions circulent au sein de l’interaction. En particulier, un nombre important de travaux a été consacré à analyser les manifestations d'empathie entre les participants (Wynn et Wynn, 2006 ; Kupetz, 2014 entre autres). Ces manifestations, qui visent à montrer à l’autre son écoute et sa compréhension, peuvent prendre des formes variées : des déclarations verbales (ex. « je te comprends ») au choix de mots émotionnellement chargés, des mimiques au toucher.

Plus largement, l’approche multimodale à l’analyse des données permet de mettre en lumière comment les participants montrent un degré plus ou moins fort d’adhésion au discours de l’autre. Par exemple, en analysant les réactions des coparticipants pendant des séquences narratives, Stivers (2008) a montré que le fait de hocher la tête pendant l’écoute d’un récit manifeste un engagement plus fort par rapport à la simple production de continueurs : si par la production d’un continueur le participant montre son alignement avec l’activité en cours, en hochant la tête il manifeste aussi son affiliation avec la posture (stance) du narrateur. L’analyse des comportements multimodaux des participants permet également de mettre en avant les manifestations d’une divergence avec les interlocuteurs, voire d’une résistance vis-à-vis des activités interactionnelles en cours. C’est ce que montrent par exemple Niemants, Ticca et Traverso (2020) en analysant des interactions de santé dans lesquelles le patient se montre réticent à suivre la ligne d’action proposée par le soignant.

La notion d’affiliation est utilisée en analyse conversationnelle pour désigner une large gamme de pratiques multimodales qui permettent aux participants de converger avec leurs interlocuteurs et de créer ou maintenir une relation sociale positive. En s’intéressant aux interactions entre vendeurs et clients potentiels, Clark, Drew et Pinch (2003) ont observé par exemple que les vendeurs recourent très largement à une stratégie consistant à montrer qu’ils sont d’accord avec les clients et que, plus largement, ils partagent les opinions et les valeurs de ces derniers. Ainsi, les pratiques affiliatives leurs permettent de montrer que « the salesman’s self/identity is ‘at one with’ that of the prospect » (p. 25).

Les identités, tout comme les émotions, sont étudiées dans l’approche conversationnelle dans leur caractère émergent et situé dans l’interaction. Elles ne sont pas considérées comme des catégories préexistantes et définies, mais plutôt comme des constructions interactionnelles, qui sont réalisées dans et par l'interaction, par un ensemble de ressources multimodales (Antaki et Widdicombe, 1998 ; Greco et al., 2014). Ainsi, l’analyste de la conversation n’étiquette pas les participants selon leurs groupes d’appartenance (âge, genre, langue, nationalité) a priori, mais il observe l’émergence de ces catégories dans l’interaction et cherche à comprendre comment les participants peuvent les rendre pertinentes pour se décrire ou décrire les autres, à travers des dispositifs de catégorisation des membres (member-categorization devices, Sacks, 1992). Les identités linguistiques, comme les autres catégories, peuvent alors être rendues pertinentes par les participants à certains moments (Kurhila, 2004 ; Mondada, 2004 entre autres).

Dans cette perspective, les identités sont changeantes : dans la même conversation, un participant peut mobiliser de multiples identités, en mettant en avant une identité de mère, d'amie, d'infirmière, de cinéphile, de bilingue, et ainsi de suite, selon les contingences locales de l'interaction. Les participants peuvent également rejeter et renégocier certaines identités qui leur sont attribuées au cours de l’interaction. Pour finir, quand plusieurs participants partagent un même trait identitaire (ex. ils ont le même âge ou ils parlent la même langue), celui-ci peut être mis en relief pour créer une identité de groupe et renforcer la relation entre les participants. Les identités de groupe se construisent souvent en faisant référence à un autre, un tiers absent qui ne partagerait pas ce trait identitaire. Ainsi par exemple Markaki et ses collègues (2010) ont montré que dans une réunion de travail plurilingue, une identité linguistique et culturelle partagée peut se construire par le biais de blagues autour de termes dans une langue que l’on ne maîtrise pas. De manière semblable, Piccoli et Chernyshova (2018) ont analysé une interaction dans laquelle une identité partagée de jeunes hommes, construite en opposition à une identité féminine évoquée, permet de reléguer au second plan les différences linguistiques et culturelles entre les participants.

Dans le champ de l’analyse conversationnelle, à partir de la fin des années 1980, l’intérêt pour les situations plurilingues se décline en plusieurs champs de recherche. Sous l’influence des travaux de Gumperz (Blom et Gumperz, 1972 ; Gumperz, 1982), une première branche de recherche prend pour objet le code-switching, i.e. l’alternance entre différentes langues au sein d’un même échange (Auer, 1988 ; Gafaranga, 2001 ; Steensig, 2003 ; Wei, 2005 ; Mondada, 2007 entre autres). En dépassant la dichotomie entre études grammaticales et analyses psychosociologiques, l’approche interactionniste entraîne un changement de perspective dans l’étude des interactions bilingues. Au lieu d’attribuer a priori une signification identitaire aux choix de langues des participants, les études conversationnalistes adoptent un regard émique et cherchent donc à saisir la signification que les locuteurs eux-mêmes attribuent aux changements de code dans l’interaction. Dans les termes de Wei, l’approche interactionniste des changements de langue « is about how the meaning of code-switching is constructed in interaction » (2005, p. 382). L’alternance codique devient alors une ressource – parmi d’autres – que les participants peuvent mobiliser de manière contingente et localement située (Mondada, 2007) et qui peut assumer une dimension stratégique dans la gestion de l’interaction (Jacquin et Pantet, 2010).

Un deuxième champ d’étude qui se développe dès la fin des années 1980 concerne les interactions exolingues, c’est-à-dire des conversations se déroulant dans une langue A entre un locuteur natif de telle langue et un locuteur non natif, pour qui donc la langue A est en cours d’apprentissage (pour une revue sur le sujet voir Seedhouse, 2004). Cette branche se développe surtout grâce aux travaux de "l’équipe de Neuchâtel/Bâle", un groupe de chercheurs qui étudient les pratiques langagières des immigrés en Suisse (Alber et Py, 1986 ; De Pietro et al., 1989 ; Vasseur, 1990 ; Lüdi, 1994 entre autres). Leurs travaux permettent d’une part de dégager certaines caractéristiques d’un « parler plurilingue » (Lüdi et Py, 1986/2003), comme les bricolages lexicaux, d’autre part à éclaircir les mécanismes de l’acquisition d’une langue seconde, en mettant en avant les signes des processus cognitifs des apprenants qui émergent dans les interactions. En particulier, on doit à ces chercheurs la notion de « séquences potentiellement acquisitionnelles » (De Pietro et al., 1989 ; Lüdi, 1994), des séquences interactionnelles particulièrement propices à l’apprentissage du lexique. Dans cette perspective, l’acquisition repose sur un « contrat didactique » qui s’établit de manière souvent implicite entre les participants, en vertu duquel les participants acceptent d’assumer les rôles respectivement de facilitateur et d’apprenant.

Vers la fin des années 1990, ce champ d’étude connaît une importante remise en question, lorsque les catégories mêmes de natif et de non natif subissent d’âpres critiques (Wagner, 1996 ; Firth et Wagner, 1997). La perspective acquisitionnelle trouve ensuite un nouvel élan dans les années 2000, grâce à une nouvelle approche, qui voit l’apprentissage comme un processus situé dans l’interaction. Dans un article de 2004, notamment, Mondada et Pekarek argumentent que l’acquisition des langues, comme tout autre processus cognitif serait « publicly deployed, socio-interactionally configured, and contextually contingent » (p. 515). Dans d’autres termes, l’acquisition se réaliserait dans l’interaction et par l’interaction – ce qui rendrait l’approche interactionniste spécialement adaptée à son étude.

Un troisième domaine concernant les situations plurilingues est celui de l’anglais lingua franca (ELF), qui se développe à partir de la fin des années 1990. Parmi les premiers à aborder cet objet d’étude, Firth (1996, 2009) met en avant certaines spécificités des interactions se déroulant en anglais entre non natifs. Dans ces échanges, orientés vers l’efficacité communicative bien plus que vers la correction formelle, les participants ont tendance non seulement à laisser passer les formulations grammaticalement ou syntaxiquement erronées de leurs interlocuteurs, mais même à les normaliser (« make the other’s ‘abnormal’ talk appear ‘normal’ », Firth, 1996, p. 245).

Les travaux dans ce domaine se multiplient dans les années 2000, notamment à la suite de l’appel lancé par Seidlhofer (2001) à une description empirique de l'utilisation de l'anglais comme lingua franca. Depuis, de nombreux chercheurs ont étudié les particularités phonologiques, lexicales et pragmatiques de l’ELF dans une grande variété de pays et de situations (voir Jenkins et al., 2011 ou Jenkins et al., 2017 pour une revue). Dans la variété des situations observées, certains contextes ont fait l’objet d’une attention particulière, comme les contextes académiques (voir les travaux issus du projet ELFA3) et les situations commerciales (voir le numéro spécial de English for Specific Purposes édité par Nickerson en 2005). Si la prédominance de l'anglais dans ces contextes semble incontestable, récemment certaines études ont remis en question l'idée de l'anglais comme étant "la" lingua franca, décrivant une image plus complexe des pratiques des participants. Par exemple, Cogo et Yanaprasart (2018) ont montré que dans des entreprises multinationales en Suisse et en Italie, il existe un écart important entre la politique de l’english only affichée par les entreprises et les pratiques plurilingues adoptées en réalité par les employés. De même, en analysant les pratiques des étudiants dans un programme d'études international au Danemark, Mortensen (2014) a constaté que, malgré l'idéologie pro-anglaise du programme, les étudiants recourraient à l’anglais et au danois de manière alternée, parfois en mélangeant les deux langues. En observant les rencontres internationales dans une université catalane, Moore (2017) a montré que l'anglais n'était pas considéré par les participants comme un choix évident et que d'autres options étaient parfois préférées, comme le recours à des pratiques de médiation ou à une interaction plurilingue en langues romanes. De même, Barfod (2018) a montré que lors de réunions informelles dans une entreprise multinationale au Danemark, les participants préféraient parfois s'appuyer sur l'intercompréhension scandinave plutôt que d'utiliser l'ELF.

Encore un autre chantier de recherche qui s’est développé à partir dès la fin des années 1990 concerne les interactions se déroulant par le truchement d’un interprète professionnel (Wadensjö, 1998 ; Baraldi et Gavioli, 2012) ou non professionnel (Merlino et Traverso, 2009 ; Antonini et al., 2017). Les interpreting studies ont analysé les spécificités des formats de la participation dans les configurations triadiques, montrant de quelle manière la présence d’une tierce personne, en charge d’assurer l’intercompréhension, affecte le déroulement de l’interaction. Ces études ont ainsi permis de dépasser le modèle de l’interprète en tant que « machine à traduire » (Bot, 2005) et ont mis en lumière le rôle crucial des interprètes en tant que coordinateurs et médiateurs interculturels, en particulier dans des contextes sensibles comme celui des consultations médicales (Baraldi et Gavioli, 2021 ; Piccoli et al., 2023). Par ailleurs, les études se focalisant sur des interactions avec des interprètes non professionnels ont montré que le rôle d’interprète n’est pas nécessairement fixe mais plutôt fluide, car il peut être à tout moment (re)négocié par les participants (Merlino et Mondada, 2014).

Si à partir des années 1990 le plurilinguisme fait son entrée dans les études interactionnelles, c’est au cours des deux dernières décennies qu’il y occupe une place de plus en plus importante, conformément au multilingual turn (May, 2014) qui bouleverse toutes les sciences du langage. Dans cette période, on assiste en effet à la prise de conscience que les langues ne peuvent plus être considérées comme des systèmes fermés et bien délimités, liés à des états-nations, comme le voulait l’idéologie unilingue qui a marqué les débuts de la linguistique (Lüdi, 2011). En effet, les langues se caractérisent d’une part par une forte variété interne, comme l’a montré la sociolinguistique variationniste depuis les travaux fondateurs de Labov (1972), d’autre part par la porosité de leurs frontières (Léglise, 2018). Dans l’époque contemporaine, fortement marquée par la globalisation et par la superdiversité (Vertovec, 2007) des populations, il devient urgent de trouver de nouveaux paradigmes scientifiques capables de rendre compte des pratiques langagières actuelles. C’est pour répondre à ce besoin qu’une multiplicité de nouvelles notions a vu le jour. Ainsi, par exemple, Jørgensen et ses collègues (2011) ont proposé la notion de polylanguaging pour favoriser un changement de perspective sur le plurilinguisme. D’après ces chercheurs, s’intéresser au languaging – aux pratiques langagières – plutôt qu’aux langues, permettrait d’arrêter de penser le plurilinguisme en termes de maîtrise de langues, et de se concentrer plutôt sur le système sociolinguistique dynamique que les locuteurs construisent in situ. Dans les mêmes années, Otsuji et Pennycook (2010) utilisent le terme metrolingualism pour étudier les pratiques plurilingues émergeant dans des contextes urbains multiculturels, en soulignant les implications identitaires de ces pratiques. La notion de transidiomatic practices, proposée par Jacquement (2005), se focalise en particulier sur la plurisémioticité de la communication, en désignant les pratiques des groupes transnationaux, qui interagissent en utilisant plusieurs langues et plusieurs canaux de communication – locaux et à distance – simultanément. Mais la notion qui s’est imposée de manière plus nette dans le débat académique et éducatif est sans doute celle de translanguaging (García, 2009 ; García et Wei, 2014), désignant la libre alternance entre les langues faisant partie des répertoires langagiers plurilingues des locuteurs. Garcia propose cette notion pour encourager une pratique du bilinguisme sans séparation fonctionnelle, notamment dans des contextes didactiques. La chercheuse conteste en fait la perspective monolingue – qui voit chaque langue comme une entité séparée – et prône pour une vision du bilinguisme qui légitime, voire valorise, les pratiques des locuteurs recourant de manière intégrée à toutes les ressources linguistiques dont ils disposent. Tout en proposant des perspectives différentes, ces notions ont en commun la volonté de décrire le caractère fluide, hybride et plurisémiotique des productions langagières.

L’analyse conversationnelle participe aussi de ce mouvement, en s’intéressant de plus en plus souvent à des situations plurilingues, en particulier en milieu professionnel (Mondada, 2004 ; Lüdi, 2011 ; Nevile et Wagner, 2011 ; Markaki et al., 2013 entre autres). Ces études poursuivent les différents chantiers déjà évoqués (code-switching, interactions exolingues, anglais lingua franca, médiation) mais en adoptant une vision plus holistique : elles ne se focalisent pas sur une seule de ces modalités de communication, mais les abordent dans leur ensemble, les considérant comme des ressources qui peuvent être déployées par les participants dans une situation de plurilinguisme. Ces différentes ressources sont mobilisées de manière située, en fonction des contraintes interactionnelles.

Un apport décisif à ce champ d’étude a été donné par le projet Dylan (Dynamiques des langues et gestion de la diversité4), financé par l’Union Européenne entre 2006 et 2011 (Mondada et Nussbaum, 2012 ; Berthoud et al., 2013). Ce projet avait pour but d’étudier la diversité linguistique au sein des institutions européennes, à travers l’analyse d’un vaste éventail de situations plurilingues dans des entreprises, des institutions et des systèmes éducatifs dans plusieurs pays européens, et de montrer ainsi que « la diversité linguistique qui prévaut en Europe est potentiellement un atout plutôt qu'un obstacle, un atout dont il s'agit de définir les conditions de mise en œuvre » (site du projet). En particulier, ces études se sont intéressées à deux contextes : les entreprises et l’université. Dylan a produit un grand nombre d’analyses fines qui montrent comment les participants mobilisent leurs répertoires plurilingues, ainsi que de nombreuses autres ressources sémiotiques, de façon à permettre la progression de l’activité en cours et, en même temps, garantir la compréhension mutuelle entre les participants (Markaki et al., 2013).

Si la notion d’intercompréhension romane n’est généralement pas évoquée en tant que telle dans ces études, car elle appartient au domaine de la didactique des langues, les dynamiques de l’intercompréhension apparaissent souvent dans les analyses conversationnelles d’interactions plurilingues. Prenons comme exemple un extrait souvent cité, enregistré au guichet d’une gare de frontière en Suisse (tiré de Lüdi et al., 2009, repris par Lüdi, 2011).

| Employé | guete tag | |

| Client | pardon | |

| Employé | pardon? Oui oui? | |

| Client | je parle português | |

| Employé | oh je parle pas português ((s final prononcé)) | |

| Client | Brasilia | |

| Employé | okey. italien ou français oui oui?= | |

| Client | =<duos passagem para Freiburg deutsch>. | |

| Employé | Freiburg Deutschland jä okey. (22) voilà, si vous faire la carte à la machine? oui. (3) va bene. (5) c’est sans une code. vous fais ((sic)) la signature après. (2) non non il va revenir. ((le client tient la carte au lieu de la relâcher))Si vous fais votre signature pour cinquante huit? | |

| Client | ((signe)) (13) | |

| Employé | oui c’est bon (..) oui (..) exact. oui. | |

| Client | ((met le stylo dans sa poche)) | |

| Employé | et aussi le stylo, non, ça c’est moi. le stylo. non, le stylo. non non. montrez. pour signer. | |

| Client | ((rend le stylo)) | |

| Employé | parfait. | |

| Client | (h) | |

| Employé | voilà. il prossimo treno (.) binario cinco hm? dodici diciotto. | |

| Client | (3) merci. [obrigado]. | |

| Employé | [bitteschön]. service | |

| Client | obrigado (h) | |

| Employé | molto grazio. ((sic)) | |

Dans cette interaction, quatre langues sont utilisées : le français, l’allemand, l’italien et le portugais. Si une tentative de négociation d’une langue commune est faite au début de l’extrait, assez rapidement les deux participants s’alignent sur une solution communicative qui se base sur le plurilinguisme. Le mode plurilingue est facilité par les recours à des stratégies de simplification, par des reformulations et, sans doute, par des ressources non-verbales (non transcrites). Mais ce qui semble permettre la compréhension mutuelle est la proximité entre les différentes langues mobilisées – notamment, entre les trois langues romanes. Dans son analyse, Lüdi met en avant cet aspect :

Lorsque le guichetier mobilise ses ressources, il le fait sur la base de la croyance que les langues romanes sont intercompréhensibles ; en même temps, il estompe les frontières entre les langues, parle – consciemment ou inconsciemment – une espèce de panroman. [Lüdi, 2011, p. 57].

Entre janvier et mars 2014, j’ai enregistré trois corpus audiovisuels dans trois salons commerciaux, réservés aux professionnels du secteur : un salon de lingerie (corpus Lingerie), un salon de vins (corpus Muscat) et un salon de livres pour enfants (corpus Livres Jeunesse). Les deux premiers événements se sont tenus en France, le troisième en Italie.

L’enregistrement des données dans les salons commerciaux a nécessité une phase préalable de prise de contact avec des exposants provenant de pays romanophones et ayant prévu de participer à des salons commerciaux dans d’autres pays romanophones. La prise de contact a été réalisée par mail, à partir des coordonnées repérables sur les sites des salons commerciaux. La recherche de participants a pris plusieurs mois et a comporté quelques difficultés. La plupart des personnes contactées n’ont en effet pas répondu, et ceux qui l’ont fait ont généralement exprimé des résistances à participer à l’enquête. Notamment, les exposants craignaient que la présence des caméras puisse décourager les clients ou les mettre mal à l’aise et donc compromettre la qualité de leur relation. Le salon constituait pour eux une occasion professionnelle très importante, impliquant un investissement économique considérable et se déroulant sur un temps court (généralement de deux à cinq jours), et ils voulaient donc en tirer parti au maximum. Malgré ces difficultés, j’ai pu obtenir l’accord de cinq exposants participant à trois salons différents : un exposant italien dans un salon de lingerie en France, une association de plusieurs producteurs italiens dans un salon des vins en France et trois éditeurs différents (un couple de Français, une Vénézuélienne et un Espagnol) dans un salon de livres pour enfants en Italie.

Conformément aux principes méthodologiques de l’analyse conversationnelle, lors du terrain j’ai installé les dispositifs d’enregistrement d’une façon stratégique pour préserver l’« écologie de la situation » (Baude et al., 2006), c’est-à-dire pour affecter le moins possible le déroulement naturel des interactions5. Des affiches informaient les visiteurs de l’enquête en cours et de la possibilité de se rétracter. Une fois installés, les dispositifs sont restés en fonction tout au long de la journée, jusqu’à la clôture du salon. Ces enregistrements ont ainsi permis la récolte d’une grande quantité de données (environ 72 heures au total), qui ont été numérisées et synchronisées à l’aide du logiciel FinalCut.

Un premier visionnage de l’intégralité des données m’a permis de sélectionner uniquement les interactions correspondant aux critères suivants :

Le résultat de cette sélection est un corpus composé de 88 interactions entre locuteurs de différentes langues romanes, pour un total de douze heures environ. À l’intérieur de ce corpus, les trois salons sont représentés de façon assez inégale (voir Tableau 1) : à peu près 67 % des interactions (59 sur 88) sont issues du salon des livres pour enfants, 28 % (25 sur 88) du le salon des vins et seulement 4 % (4 sur 88) du salon de la lingerie. La disparité entre les trois corpus dépend en partie de la durée totale des enregistrements (le corpus Lingerie étant plus réduit que les deux autres), mais surtout du nombre de visiteurs au long de la journée et de leurs répertoires langagiers.

| Durée enregistrements | Nombre interactions retenues | Durée interactions retenues | |

| CORPUS LINGERIE | 11h44m | 4 | 32m |

| CORPUS MUSCAT | 31h00 | 25 | 3h28m |

| CORPUS LIVRES JEUNESSE | 29h14m | 59 | 7h43m |

| TOTAL | 71h58 | 88 | 11h43m |

Dans le corpus Lingerie, l’enregistrement a lieu auprès du stand d’un vendeur provenant du sud de l’Italie dans un salon international en France. Trois personnes travaillent dans le stand : Carmine, le chef de l’entreprise, a l’italien comme langue maternelle et peut s’exprimer en anglais avec difficulté. Avec lui travaillent deux jeunes femmes : Angelica, fille de Carmine et responsable de la communication d’entreprise, de langue maternelle italienne, a une très bonne compétence en anglais et des bases en français ; Rosa, amie d’Angelica, a été embauchée pour les aider pendant le salon, notamment en tant qu’interprète, car elle parle couramment en français et en anglais.

Le corpus Muscat a été réalisé au sein d’un salon international de vins dans le sud de la France, dans le stand collectif d’une association italienne de producteurs de muscat du nord de l’Italie. L’espace du stand, très vaste, est divisé en douze emplacements, chacun occupé par un producteur autonome faisant partie de l’association. Les prises de données ont été réalisées pendant les trois journées du salon, en filmant chaque journée un producteur différent : Samuele, Franco et Ludovico. Les trois producteurs ont des compétences linguistiques assez variées. Samuele parle anglais assez aisément, mais ne parle pas français. Franco au contraire ne parle pas anglais, mais il a une certaine compétence en français. Enfin, Ludovico peut communiquer en anglais et en français, mais il manifeste une préférence pour le français.

Pour finir, le corpus Livres Jeunesse a été réalisé dans un grand salon de livres pour enfants en Italie, dans trois stands différents. Les prises des données ont été faites pendant les trois premières journées du salon, chaque journée auprès d’un éditeur différent provenant d’un pays de langue romane : Raphael et Annabelle (France), Natalia (Venezuela) et Pablo (Espagne). Ce corpus, comportant presque 8 heures d’interactions avec des visiteurs de langues romanes (59 interactions), est quantitativement bien plus important que les autres. Par ailleurs, la distribution des données parmi les trois éditeurs n’est pas équilibrée : la grande majorité des interactions se déroulent en effet dans le stand de Raphael et Annabelle (45 interactions de durées très variées).

Les quatre éditeurs ont des répertoires langagiers variés : Raphael et Annabelle, de langue maternelle française, communiquent également en anglais, mais si Annabelle s’exprime couramment, Raphael éprouve des difficultés. Les deux connaissent quelques mots d’italien. L’éditrice vénézuélienne, Natalia, a l’espagnol comme langue maternelle, parle couramment anglais et a une compétence basique en italien. Enfin Pablo, de langue maternelle espagnole, peut communiquer en anglais et en italien et il manifeste une préférence pour cette dernière langue. Pendant le terrain, Pablo m’a raconté qu’il a appris l’italien en autodidacte pendant ses voyages en Italie et qu’il considère le salon comme une occasion de pratiquer cette langue.

À certains égards, les interactions se déroulant dans les salons commerciaux peuvent être approchées de celles, largement étudiées (Kerbrat-Orecchioni et Traverso, 2009 ; Fox et al., 2023), qui ont lieu dans les commerces. En effet, il s’agit d’interactions dans lesquelles le produit occupe une place centrale et qui ont pour finalité des transactions commerciales. Néanmoins, ce contexte présente plusieurs traits spécifiques. En premier lieu, un salon constitue un évènement de courte durée, se déroulant dans un espace éphémère. Cet espace se trouve certes dans une nation donnée, mais pour la durée du salon il devient une sorte de zone franche, à l’instar d’un aéroport (Duchêne, 2011). Ainsi comme les entreprises et les universités étudiées dans le projet Dylan (supra 2.1.4), les salons commerciaux peuvent être considérés comme des lieux cosmopolites, qui, tout en se situant sur un territoire national, « deviennent des translocalités grâce à la rencontre d’individus de langues et de cultures différentes interconnectés le temps d’une activité particulière » (Mondada et Nussbaum, 2012, p. 9).

Une autre différence entre les commerces et les salons concerne l’objectif principal des interactions. En effet, dans les salons du corpus les transactions commerciales directes sont très rares. La finalité pour les participants réside principalement dans la prise de contacts et dans la mise en place de futures relations commerciales. Les participants aux salons sont tous des professionnels du domaine, avec des rôles différents : on y retrouve des fabricants, des producteurs, des représentants, des vendeurs, des agents, des illustrateurs, des éditeurs, etcetera. La relation qui s’instaure entre les participants ne se résume pas à une complémentarité, comme entre client et vendeur, mais peut prendre des formes variées. S’il est vrai que ces rôles ne sont pas toujours mobilisés, et qu’un visiteur peut demander de déguster un vin ou de regarder un livre sans devoir nécessairement expliquer quelle est sa profession, dans la majorité des interactions composant le corpus (surtout dans les interactions les plus longues) les identités professionnelles des participants émergent et sont traitées comme pertinentes. Dans certains cas, elles impliquent d’ailleurs des asymétries entre les participants. Le cas le plus saillant est celui d’une large partie des interactions du corpus Livres Jeunesse, se déroulant entre les éditeurs et des illustrateurs venant leur proposer leurs projets éditoriaux pour une éventuelle publication. Comme je l’ai montré ailleurs (Piccoli 2024), différemment des autres interactions dans les salons, ces échanges se caractérisent par une forte asymétrie professionnelle et s’apparentent plutôt à des entretiens d’embauche (Button, 1992 ; Glenn et LeBaron, 2007).

En revanche, les salons ont en commun avec les commerces la centralité du produit, tant dans l’espace physique que dans l’espace discursif. Les participants aux salons parlent en effet des produits tout en les manipulant, les regardant, les dégustant. Toutefois, si dans les commerces le client doit généralement déterminer si le produit lui convient personnellement, car il va en être (lui-même ou ses proches) le consommateur, dans les salons les visiteurs sont des intermédiaires, en charge de sélectionner des produits pour les utilisateurs finaux. Pensons par exemple à un distributeur qui va tester un vin pour en acheter plusieurs centaines de bouteilles à revendre aux cavistes de sa région.

Pour tester et évaluer les produits, le visiteur réalise certaines activités qui sont attendues dans les salons et qui ne correspondent que partiellement à des activités typiques dans les commerces. Ainsi, si par exemple feuilleter un livre est une activité commune dans une libraire, la dégustation d’un vin n’est pas une pratique courante dans un magasin de vins (mais voir Mondada, 2023 sur la dégustation de fromages dans les commerces) alors qu’elle constitue le centre des interactions dans le salon viticole. Toutes ces activités mobilisent plusieurs sphères sensorielles. Ainsi, la dégustation du vin implique le goût, l’odorat et, dans une moindre mesure, la vue (la couleur du vin peut en effet faire l’objet d’attention). Les livres pour enfants sont lus/feuilletés/regardés, ce qui mobilise principalement la vue et le toucher. Ces activités correspondent dans les grandes lignes aux usages que les utilisateurs finaux feront des produits (le vin sera bu, les livres lus et observés). Pour ce qui concerne la lingerie, la situation est légèrement différente. Le visiteur n’ayant pas la possibilité d’essayer le produit (à la différence d’un client dans une boutique), il va combler ce manque grâce à d’autres stratégies, comme toucher et étirer la lingerie pour en tester le confort et l’élasticité (voir Piccoli, à paraître). Pour désigner l’ensemble des activités accomplies par les visiteurs pour tester les produits, nous parlons de l’« expérience du produit ». Nous utilisons l’expression « négociation de l’expérience » pour indiquer les échanges entre exposants et visiteurs visant à déterminer quels produits seront testés et dans quel ordre.

En plus de tester les produits, les participants aux salons s’engagent dans de nombreuses autres activités, dont certaines sont assez récurrentes (par exemple, la discussion sur le prix des produits, la description des activités professionnelles, etc.), qui les aident à décider s’ils établissent ou pas une relation commerciale. Il est important de considérer que, l’objectif des interactions étant la mise en place de futures relations commerciales, les participants ont tout intérêt à développer une relation positive avec leurs interlocuteurs, via des stratégies d’affiliation (Clark et al., 2003). Cette orientation est sans doute une des raisons pour lesquelles dans nos données on retrouve de très nombreuses occurrences de small talk (Coupland, 2003) et de séquences ludiques (playful sequences), se caractérisant par la présence de blagues et de rires partagés (Coates, 2007 ; Holt, 2016). Comme je l’ai montré ailleurs (Piccoli et Pugliese, 2022), dans le corpus on retrouve souvent des séquences de ce type lorsque les participants parlent de leurs (in)compétences linguistiques (infra 4.1).

L’importance accordée par les participants à l’acquisition de nouveaux contacts, en vue de collaborations commerciales futures, émerge en particulier lors du rituel de l’échange des cartes de visite. Cet échange n’est pas systématique, mais est réservé aux cas où les participants semblent avoir l’intention de poursuivre leur relation commerciale. Dans ces cas, on peut observer une phase de négociation de contacts futurs, généralement en clôture d’interaction, visant à établir qui se chargera de contacter l’autre, et par quel moyen.

Malgré les différences existant entre les trois salons, il est possible de dégager une structure de base dans le déroulement des interactions. Cette structure peut être schématisée en quatre phases principales, de la manière suivante :

Si cette structure peut être retrouvée dans la globalité des interactions dans les salons, la durée de ces échanges peut différer fortement, en allant de moins d’une minute jusqu’à presque une heure. À titre d’exemple, observons une des interactions les plus courtes du corpus (une minute environ), se déroulant entre le producteur de vin Samuele et deux visiteurs.

| ((CL1 et CL2 s’approchent du stand de SAM)) | ||

| 01 | CL1 | buongiorno |

| 02 | SAM | buongiorno |

| 03 | (0.4) | |

| 04 | CL1 | sarebbe possibile <((en pointant les vins)) assaggiare:> |

| 05 | SAM | certo |

| 06 | (0.8) | |

| 07 | CL1 | il moscato solo |

| 08 | SAM | aspetti che prendo un bicchiere |

| 09 | (10.8) ((SAM s’éloigne, CL1 et CL2 parlent entre eux en espagnol)) | |

| 10 | SAM | solo il moscato/ |

| 11 | (0.5) ((SAM pose deux verres en face des clients)) | |

| 12 | CL1 | sì per favore |

| 13 | (8.1) ((SAM prend une bouteille, remplit les verres de CL1 et CL2)) | |

| 14 | CL1 | grazie |

| 15 | (28.5) ((CL1 et CL2 dégustent le vin et parlent entre eux en | |

| espagnol, SAM s’éloigne puis revient et sert un autre client, CL1 et | ||

| 16 | CL1 | grazie |

| 17 | (0.3) | |

| ((CL1 et CL2 s’éloignent)) | ||

Dans cette courte interaction, on retrouve les différentes phases mentionnées : des clients s’approchent et un échange de salutations a lieu (l. 01-03) (ouverture de l’interaction), ils demandent de déguster (« assaggiare » en italien) un vin spécifique et le producteur valide leur requête (l. 04-12) (forme minimale de la négociation de l’expérience), l’exposant les sert et ils dégustent le vin (l. 13-15) (expérience du produit), enfin ils remercient et partent (l. 16-18) (clôture de l’interaction). L’extrême rapidité de cet échange est due au fait que les clients font une requête très précise qui ne débouche pas sur la négociation de contacts futurs, et qui n’occasionne ni séquences de discussion sur le produit ni small talk. Par ailleurs, C1 s’adresse à Samuele directement en italien ce qui fait que, différemment de ce qui se passe dans une large partie des interactions du corpus (cf. Chapitre 3), les choix de langues des participants ne sont à aucun moment thématisés.