Chapitre 4

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé les choix de langues des participants aux salons commerciaux. Ces choix sont certes motivés par une volonté d’efficacité communicative, mais ils sont également influencés par les représentations que les participants se font des différentes langues, par leurs attentes et par les attentes qu’ils attribuent à leurs interlocuteurs. Pour adopter une certaine solution communicative, il est nécessaire avant tout d’être conscient que cette solution est viable, c’est-à-dire qu’elle peut fonctionner et qu’elle est socialement acceptable dans le contexte. Cela n’est pas forcément le cas pour la communication plurilingue, fondée sur l’intercompréhension romane. Par ailleurs, des facteurs idéologiques peuvent entrer en jeu de manière plus ou moins directe dans les pratiques des participants, notamment dans le choix de recourir (ou non) à l’anglais en tant que langue de communication internationale. Enfin, certains locuteurs peuvent voir les rencontres dans les salons comme des occasions pour pratiquer une certaine langue ou même pour en apprendre des bribes.

La question des représentations des participants sur leurs choix de langues et leurs pratiques communicatives dans des contextes internationaux a été très peu traitée. Comme le soulignent Cogo et Yanaprasart : « understanding, attitudes and ideologies towards language and language policies are an important aspect that so far has received little or no attention » (2018, p. 97). En adoptant une approche interactionniste (supra 2.1.3), nous abordons cet aspect en analysant des moments où les représentations des participants émergent dans l’interaction.

Ce chapitre s’organise en trois parties : les deux premières sections sont consacrées à analyser les représentations des participants vis-à-vis de l’anglais (4.1) puis des langues romanes (4.2) ; la troisième section se focalise sur des séquences où les locuteurs montrent un intérêt particulier pour la langue de leurs interlocuteurs (4.3).

Nul n’ignore que les pays romanophones – et notamment, les pays de provenance des exposants filmés dans notre corpus, c’est-à-dire France, Italie, Espagne et Venezuela – ne sont pas parmi ceux où le niveau de compétence en anglais est le plus élevé. Le classement annuel EF EPI (Education First, 2014) confirme cette perception commune : en 2014, année d’enregistrement du corpus, sur un total de 63 pays recensés, Espagne, Italie et France sont classées parmi les pays ayant une maîtrise moyenne, respectivement à la 20e, 27e et 29e place, et le Venezuela est classé 50e, parmi les pays à très faible maitrise1.

Malgré cela, dans ces pays comme dans le reste du monde, l’anglais est souvent considéré comme la langue de communication par défaut pour toute rencontre internationale. Les travaux sur l’anglais lingua franca confirment généralement cette prédominance, notamment dans les contextes commerciaux, même si quelques études ont montré que parfois des solutions alternatives peuvent être préférées (supra 2.1.4). Dans les études sur les choix de langues dans des situations internationales (supra 3.1), le statut de l’anglais comme langue attendue est également confirmé, aussi lorsque les interactions se déroulent dans des pays romanophones. Par exemple, dans l’office de tourisme marseillais étudié par Wilson (2018b), le choix de l’anglais est traité comme non-marqué : « the use of English always goes unchallenged and uncommented » (p.14).

Si les pratiques langagières en anglais lingua franca ont été largement documentées (voir Björkman, 2011 ; Jenkins et al., 2011 ou Jenkins et al., 2017 pour une revue), plus rares sont les études qui se sont intéressées aux attitudes face à l’anglais des personnes travaillant en entreprise ou dans le commerce (mais voir Rogerson-Revell, 2007 ; Cogo et Yanaprasart, 2018). En revanche, la recherche sur l’apprentissage/didactique des langues a largement exploré les attitudes des étudiants face à l’anglais L2 (voir notamment Linn et al., 2015 pour le contexte européen). Ces études ont montré que les apprenants d’anglais souffrent souvent d’une insécurité linguistique (Labov, 1966) importante, en raison d’un « native-speaker-centric belief » (Clarke et al., 2020) qui voit les non-natifs comme des locuteurs défaillants2. Pour décrire cette situation, Firth recourt à l’image du supplice de Sisyphe : comme ce dernier, les locuteurs d’anglais L2 seraient « perpetually, agonizingly, chronically struggling » (2009, p. 151) pour atteindre un niveau de compétence proche de celui d’un natif. Cette insécurité se manifeste, entre autres, par la formulation d’excuses préalables du type « sorry for my English » (Bilfirdausi, 2019 ; Clarke et al., 2020).

Comme le dénoncent Liyanage et Canagarajah (2019), les études sur les attitudes des apprenants d’anglais ont cependant une limite : en se focalisant principalement sur des facteurs psycho-affectifs, internes aux individus et liés à leurs personnalités, elles ont accordé trop peu d'attention à la complexité des relations entre les motivations personnelles des apprenants et les conditions socio-historiques de leurs pays. En fait, les attitudes des apprenants peuvent être motivées par des configurations sociales complexes. Par exemple, dans les anciennes colonies britanniques, les apprenants peuvent manifester un sentiment de honte concernant l'anglais et manifester de la résistance à vis-à-vis de cette langue, dans le but de « maintain the vernacular and in-group solidarity and detaching themselves from neoliberal values » (Ibidem, p. 20).

Ces considérations peuvent être appliquées également aux attitudes des professionnels qui interagissent dans des milieux internationaux : leurs sentiments à l'égard de l'utilisation de l'anglais peuvent être influencés non seulement par leurs compétences linguistiques réelles et par des questions personnelles et psychologiques, mais aussi par des raisons socio-historiques complexes. On peut penser à ce sujet à la résistance linguistique3 qui pendant longtemps a caractérisé la relation des Français à la langue anglaise (Truchot, 1997 ; Lasagabaster, 2006).

En plus des attitudes personnelles des locuteurs, leurs choix de langues peuvent être influencés par la perception d’une pression sociale à utiliser l’anglais, même lorsque d’autres solutions communicatives seraient disponibles. Seidlhofer (2012) a décrit ce phénomène dans le milieu académique. D’après elle, les chercheurs publieraient massivement en langue anglaise à cause d’une « obéissance préventive » (vorauseilender Gehorsam) à une injonction imaginée. Dans d’autres termes, ils se comporteraient « in such a way as they imagine the powers that be would expect of them » (2012, p. 397). De manière similaire, les participants aux salons commerciaux pourraient choisir l’anglais comme langue de communication même si ce choix ne leur convient pas vraiment, dans l’effort de se conformer aux attentes sociales (voir par exemple l’extrait 10, supra 3.1.3).

Dans les salons de notre corpus, l’anglais est certes présent, mais il est loin d’être traité comme une option par défaut. Sur les 85 interactions enregistrées, seulement 13 se déroulent entièrement en anglais (15%). Dans 30 interactions, l’anglais est utilisé pour une partie de l’interaction. En total donc dans 45 interactions sur 85, les participants recourent, entre autres, à l’anglais.

Au-delà des considérations statistiques, ce qui nous paraît spécialement intéressant pour comprendre les représentations de ces locuteurs vis-à-vis de l’anglais, est que cette langue est parfois « présente » même quand elle n’est pas utilisée. En effet, il arrive fréquemment que, lorsqu'ils choisissent d'utiliser une langue romane, les participants commentent le fait qu'ils ne parlent pas anglais : ils s'auto-évaluent et plaisantent sur leurs faibles compétences linguistiques, et affichent parfois leur anglais approximatif de manière ludique (à ce sujet voir aussi Piccoli et Pugliese, 2022).

Dans le prochain extrait, nous pouvons observer ce phénomène.

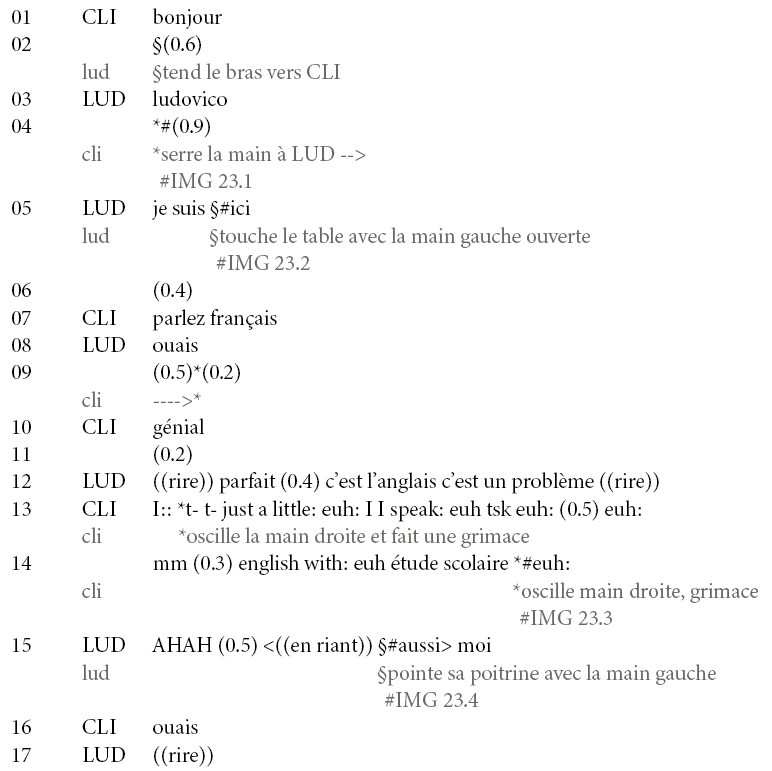

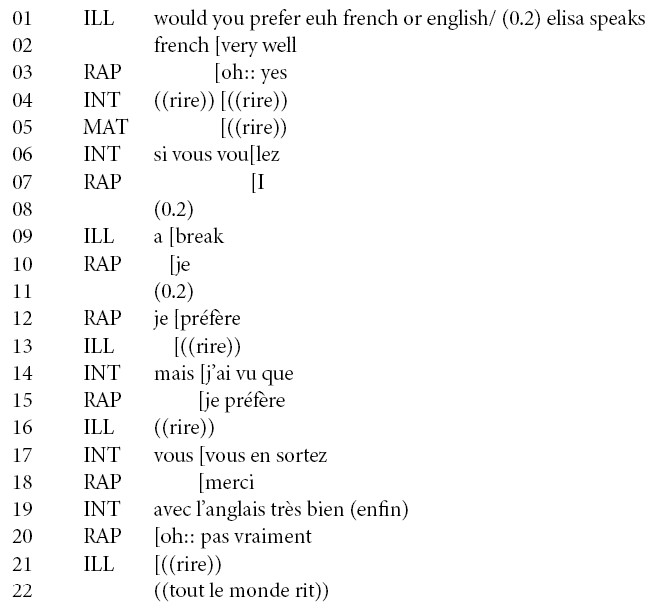

Un client attend auprès du stand du producteur de vin Ludovico. Lorsque ce dernier arrive, le client lui dit bonjour en français (l.01). Ludovico, au lieu de répondre avec la salutation attendue, lui tend la main et se présente (l.03, IMG 23.1). Puis, après une seconde de silence, il ajoute « je suis ici » (l.05), en touchant la table (IMG 23.2). Par ce tour de parole, Ludovico non seulement clarifie son rôle de responsable du stand, mais affiche sa compétence en langue française. Cela déclenche une thématisation du client (l.07), qui est traitée par Ludovico comme une requête de confirmation. C’est seulement après cette clarification que la poignée de main entre les deux s’achève. Le client fait alors un commentaire très positif sur la compétence de Ludovico et sur la possibilité de parler français (« génial », l.10), ce qui désigne clairement le français comme langue de communication choisie. Cette séquence métadiscursive pourrait alors se conclure, et les participants pourraient s’orienter vers leurs objectifs professionnels. Au contraire, la discussion sur les langues continue, et se concentre sur l’anglais.

Ludovico enchaîne en effet avec une thématisation sur sa compétence faible en anglais (l.12), puis il rit. On peut certes considérer cette autodépréciation comme une réponse au compliment de l’autre, mais ce tour de parole recouvre aussi une autre fonction sur le plan relationnel. L’enthousiasme manifesté par le client pour la possibilité de parler en français laisse en effet deviner qu’il n’a pas une bonne maîtrise de l’anglais. Ainsi, revendiquer une faible compétence en anglais est aussi une façon pour Ludovico de montrer au client qu’ils partagent le même problème, dans une démarche d’affiliation (Clark et al., 2003).

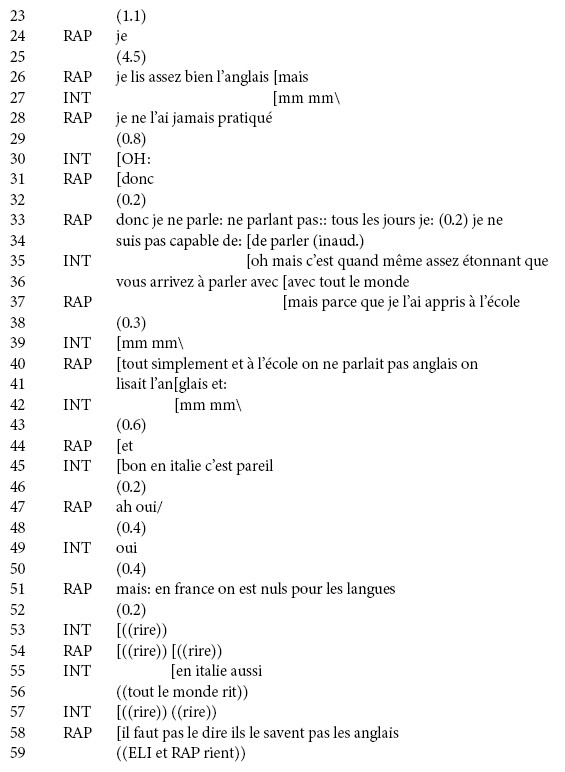

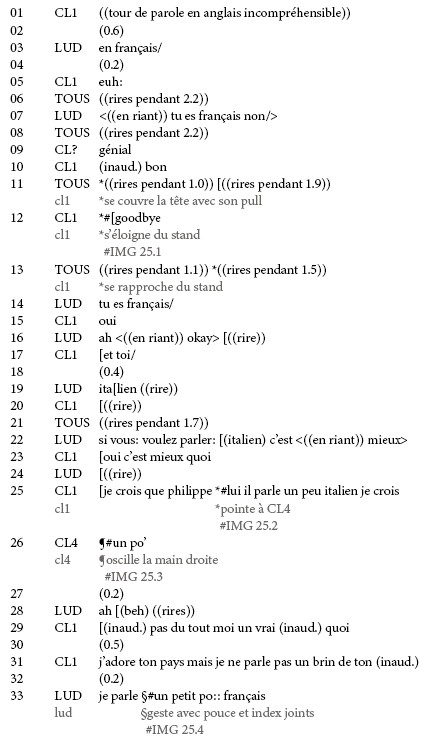

Le client, à son tour, produit une auto-évaluation négative de sa propre compétence en langue anglaise. Pour ce faire, il utilise l’anglais, en affichant ainsi de manière ludique la compétence imparfaite qu’il est en train de décrire. Le tour est en effet produit avec beaucoup d’hésitations, et accompagné par des gestes d’oscillation de la main droite et par des grimaces (IMG 23.3). Ludovico répond avec des rires, puis revendique à nouveau un statut partagé avec celui du client, tandis qu’il réalise un geste d’auto-pointage (l.15, IMG 23.4). C’est seulement à ce stade que les deux participants s’orientent vers l’activité professionnelle.

Dans l’extrait suivant (présenté en deux parties), une dynamique similaire se déploie. L’éditeur Raphael est en train de discuter en anglais avec un illustrateur anglophone, qui est accompagné par sa femme, lorsque son interlocuteur lui propose une modalité de communication alternative dans laquelle la femme ferait d’interprète (INT).

Au début de l’extrait, l’illustrateur propose à Raphael de parler en français, en recourant au truchement de sa femme (l.01-02). L’éditeur répond à cette proposition avec un « oh » fortement prolongé (l.03), qui fonctionne comme change-of state token (Heritage, 1984), suivi par une acceptation explicite. Cela déclenche une série de rires, probablement liés au soulagement exhibé par Raphael et, donc, à sa manifestation indirecte d’une difficulté à parler en anglais. Le commentaire d’ILL à la ligne 09 fait référence à ce soulagement, en désignant l’interaction en français comme une pause pour l’éditeur (« a break »). Raphael, de son côté, réaffirme à deux reprises (l.12, 15) sa préférence pour cette modalité de communication, qui entraîne pourtant un changement de cadre participatif potentiellement problématique pour l’illustrateur, qui devra compter sur l’interprétation de sa femme. Cette dernière donne alors une évaluation positive explicite de la compétence de l’éditeur (l.14-19), qui est cependant refusée par Raphael (l.20). Cette nouvelle autodépréciation de l’éditeur déclenche de nouveaux rires – auxquels se joint aussi l’illustrateur, même si l’échange n’a pas été traduit en anglais. À ce point-là, Raphael s’oriente momentanément vers l’activité institutionnelle, c’est-à-dire l’observation du travail de l’illustrateur, puis il ouvre une séquence de justification liée à son incompétence en anglais.

Dans sa longue séquence d’explication (account, Heritage, 1988) (l.24-41), l’éditeur modifie partiellement son auto-évaluation, en spécifiant qu’il a quand même une bonne compétence de lecture en anglais (l.26). Ensuite, il attribue la responsabilité de son manque d’expertise dans la pratique de l’anglais au système scolaire français (l.40-41). Pendant l’explication de Raphael, la jeune femme montre son alignement par plusieurs feedbacks et donne une nouvelle évaluation positive de la compétence communicative de l’éditeur (l.35-36). Ensuite, elle établit une analogie entre son pays d’origine, l’Italie, et la France (« bon en Italie c’est pareil », l.45). Raphael ne s’aligne pas tout de suite sur cette affirmation : d’abord il demande confirmation (l.47), puis réitère le caractère exceptionnel de l’incompétence linguistique des Français (l.51), qui serait à attribuer non seulement au système scolaire français, mais aussi à une sorte de prédisposition nationale (« en France on est nuls pour les langues »).

Le tour de Raphael déclenche une nouvelle série de rires et une réponse encore une fois affiliative de la part de l’interprète (« en Italie aussi », l.55). Cette affirmation apparaît spécialement intéressante, si l’on considère que la jeune femme est une Italienne qui maîtrise parfaitement au moins deux langues étrangères (français et anglais). Pourtant, elle revendique la même mauvaise prédisposition aux langues de Raphael. En ce sens, la revendication d’une incompétence linguistique partagée se confirme en tant que pratique affiliative recourant entre locuteurs de langues romanes. Ici, puisqu’elle ne peut partager cette incompétence sur le plan personnel, la jeune femme déplace le partage sur le plan national. Après une nouvelle série de rires – à laquelle encore une fois se joint l’illustrateur, bien qu’il ne participe pas à la conversation – Raphael thématise la supposée affinité entre Français et Italiens, en la traitant comme secrète (« il faut pas le dire ils le savent pas les Anglais », l.58). De cette façon, d’un côté il s’aligne finalement sur l’analogie entre Italie et France, de l’autre il rend explicite l’exclusion temporaire de l’illustrateur. Ainsi, l’éditeur et l’interprète créent une sorte de complicité romanophone, aux dépens de l’illustrateur : c’est probablement cette violation des règles de politesse qui déclenche des rires ultérieurs et plus intenses.

Si souvent les séquences ludiques sont initiées par des locuteurs qui mettent en avant leur propre incompétence linguistique, dans certains cas on peut assister à des plaisanteries réalisées à l’égard d’un participant par ses proches. C’est ce que l’on peut observer dans le prochain extrait, dans lequel un groupe de cinq jeunes hommes francophones est en train de déguster des vins au stand de Ludovico. Avant le début de l’extrait, ils ont eu quelques échanges verbaux avec Ludovico en alternant entre anglais et français.

Lorsque CL1 s’approche de Ludovico et dit quelque chose en anglais (l.01), le producteur manifeste un problème de compréhension et demande à CL1 de reformuler la question en français (l.03). Cette requête déclenche une série de rires très longs et très intenses de tous les autres clients, auxquels se joignent aussi Ludovico et CL1 (l.06-08). Ces rires semblent fonctionner comme un commentaire de la renégociation et, plus précisément, comme une évaluation négative de la compétence en anglais de CL1, qui s’est révélée insuffisante pour la communication.

En riant, Ludovico pose une question de confirmation sur la nationalité française de CL1 (l.07), qui passe inaperçue. Pendant que les rires continuent, CL1 réalise une sorte de pantomime : il soulève le bord de son pull et se couvre la tête avec, il dit au revoir en anglais (« goodbye », l.12) et fait semblant de partir (IMG 25.1). Ces gestes constituent une réponse ludique aux rires des autres et indiquent que CL1 est en train de les traiter comme une évaluation négative, voire une moquerie : puisqu’il s’est révélé incapable de parler en anglais et il a donc perdu sa face, il se cache symboliquement et s’éloigne du groupe. Les rires continuent encore pendant la pantomime et ne s’arrêtent que quand CL1 se rapproche à nouveau du stand.

Ludovico répète sa question précédente sur la nationalité de CL1 (l.14), le client répond positivement et se renseigne sur la nationalité du producteur (l.19-20). Cet échange est accompagné par de nouveaux rires collectifs (l. 16-21). Ensuite, Ludovico initie une nouvelle renégociation de la langue de communication, proposant de parler italien (l.22). Cette proposition est réalisée en riant, ce qui la qualifie de proposition ludique, peu à même d’être acceptée. Malgré cela, CL1 donne une réponse sérieuse, en indiquant l’un de ses amis (CL4) comme interlocuteur potentiel en italien (l.25, IMG 25.2). CL4 confirme avoir une compétence partielle en italien en s’exprimant directement dans cette langue (l.26) et en réalisant un geste oscillatoire de la main droite (IMG 25.3).

CL1 reprend alors la parole : il donne une auto-évaluation très négative de sa compétence en italien, formulée en contraste avec son amour pour l’Italie (l.29-31). La déclaration d’intérêt envers le pays de l’autre semble ainsi avoir une fonction compensatoire par rapport au manque de compétence dans la langue. En réponse à l’autodépréciation de CL1, Ludovico minimise à son tour sa propre compétence en français, avec une formulation verbale (l.33) et un geste de la main droite (IMG 25.4). Même si ici le producteur ne donne pas une évaluation explicite de sa propre compétence en anglais, le fait qu’il choisisse de parler en français avec les clients – alors qu’il dit ne parler cette langue qu’« un petit peu » – peut être interprété comme une non-préférence vis-à-vis l’anglais.

Dans les trois extraits analysés dans cette section, il est possible de dégager un format récurrent : du moment où les participants négocient (ou renégocient) une langue romane pour leur interaction, une séquence métadiscursive a lieu. Celle-ci se caractérise par la présence d’(auto)évaluations de la compétence des participants en anglais (et dans d’autres langues) et de pratiques affiliatives et ludiques (rires, plaisanteries, pantomimes). Ainsi, dans nos données, revendiquer une mauvaise compétence en anglais semble être pour les participants une manière de créer une sorte de solidarité romanophone, qui permet de renforcer la construction d’une relation interpersonnelle positive.

De plus, cette dispréférence exhibée et partagée envers la langue anglaise peut être considérée dans une perspective plus politique comme la manifestation d’une résistance vis-à-vis du recours à l’anglais dans les milieux commerciaux internationaux. En thématisant leurs mauvaises compétences en anglais, même quand ces compétences ne sont pas pertinentes pour l’efficacité de l’interaction, les locuteurs manifestent en effet une vulnérabilité aux attentes sociales concernant l'usage de l'anglais. En même temps, le caractère ludique de ces échanges et leur extension semblent indiquer que les locuteurs ressentent un certain plaisir dans le fait de tromper ensemble les attentes de la société. En reprenant les termes de Seidlhofer (2012), on pourrait considérer que dans ces séquences les participants pratiquent une sorte de « désobéissance préventive » à la pression qu’ils perçoivent à parler anglais.

Si la compétence en anglais est traitée par les participants aux salons comme attendue, le positionnement vis-à-vis des compétences dans d’autres langues est bien différent. Autrement dit, les différentes langues ne sont pas traitées comme ayant le même statut : l’anglais a un statut de langue « obligatoire », mais à laquelle on résiste aussi, tandis que toutes les autres langues mentionnées dans les interactions (italien, français, allemand, espagnol) sont traitées comme des langues « accessoires », que les interlocuteurs ne sont pas obligés de parler. Cela émerge clairement dans les phases de négociation de la langue, comme nous pouvons le voir dans l’extrait suivant entre l’éditrice Annabelle et une illustratrice italophone.

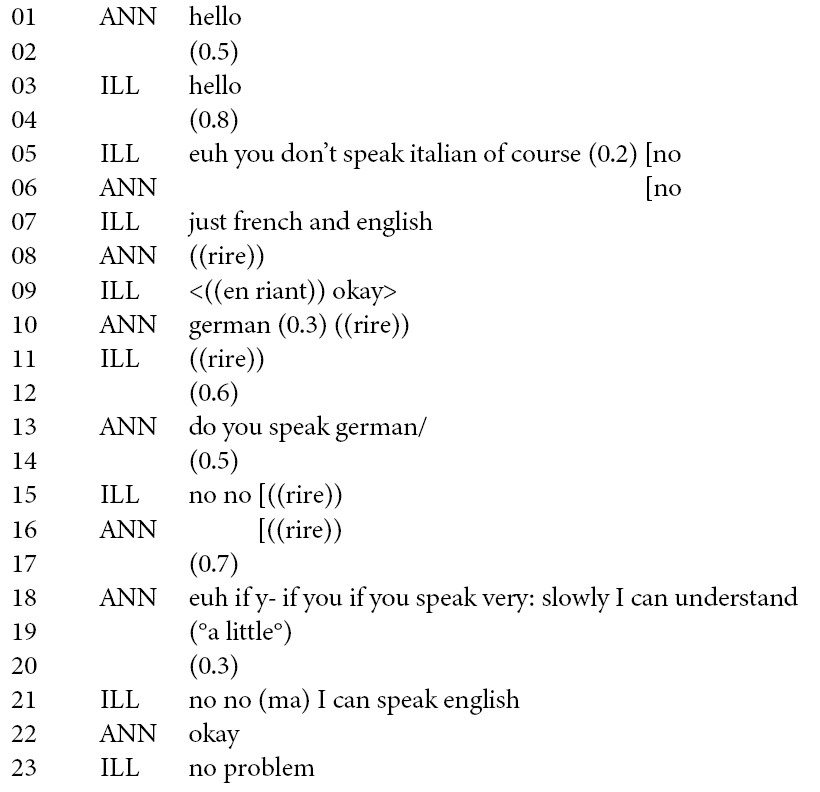

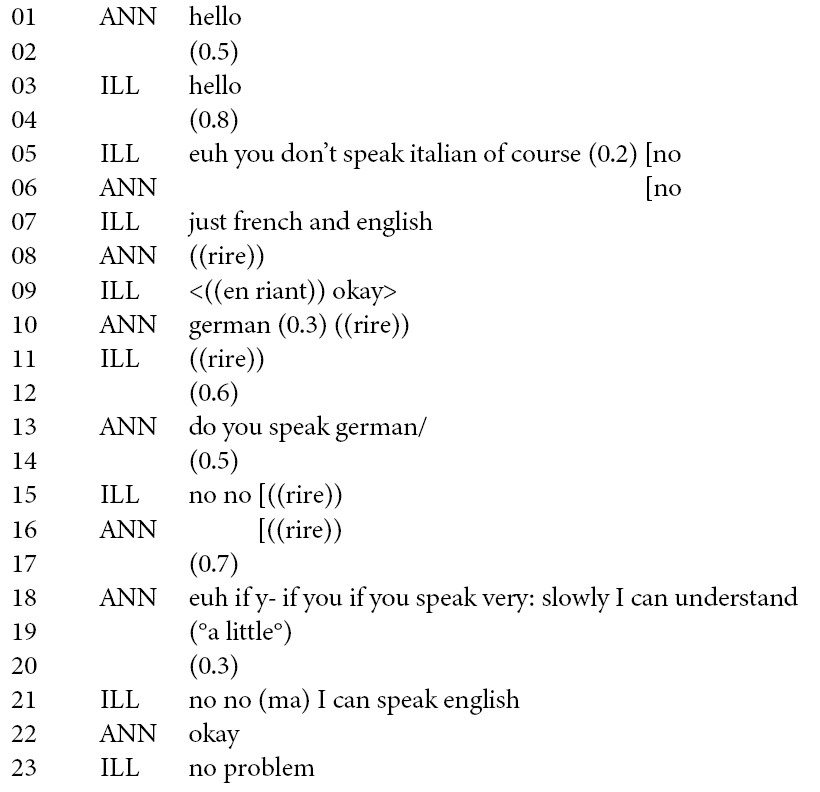

Après un échange de salutations (l.01-03), l’illustratrice initie une séquence de négociation de la langue à travers une question avec une construction négative (« you don’t speak italian of course », l.05). Le format de cette question indique que la réponse attendue par l’illustratrice est négative. L’illustratrice est consciente que l’italien, qui serait pour elle une option préférée, constitue une langue probablement peu connue par l’autre. Annabelle répond en effet qu’elle ne parle pas l’italien (l.06), alors l’illustratrice lui demande confirmation du fait qu’elle connaît « seulement » (« just ») le français et l’anglais (l.07), en présentant de cette manière la maîtrise de ces deux langues comme évidente. Cette formulation constitue un acte menaçant pour la face d’Annabelle, qui réagit en riant (l.08) et en revendiquant la connaissance d’une troisième langue, l’allemand (l.10). La connaissance de l’allemand est ainsi traitée comme interchangeable par rapport à celle de l’italien, en qualité de langue étrangère non obligatoire. Annabelle répond donc à une menace basée non sur l’ignorance de l’italien, mais sur l’ignorance d’un nombre suffisant de langues étrangères.

La langue allemande est ensuite proposée comme possible langue de communication (l.13-15). Cette proposition est cependant traitée par les deux locutrices comme une séquence à finalité ironique, source de rires partagés (de manière semblable à la proposition de Ludovico d’utiliser l’italien dans l’extrait 25), à la suite de laquelle Annabelle revient à la « vraie » négociation de la langue et, plus précisément, à la première option proposée indirectement par l’illustratrice, c’est-à-dire l’italien. L’éditrice module son auto-évaluation de sa propre compétence, en passant de non-compétente (l.06) à personne avec une compétence de réception orale partielle (l.18). Par conséquent, l’italien entre en jeu comme option possible pour la communication. Cette nouvelle proposition est cependant immédiatement refusée par l’illustratrice, qui procède à son tour à une auto-évaluation de sa compétence dans une des langues disponibles, l’anglais (l.21), qui est ainsi choisie comme langue de communication.

La connaissance de langues autres que l’anglais n’est jamais attendue dans le corpus. Néanmoins, elle peut parfois émerger. Dans ces cas, elle est fortement valorisée. Comme nous l’avons déjà observé (voir extrait 23, chapitre 4.1), lorsqu’un locuteur s’adresse à un autre locuteur dans la langue de ce dernier, celui-ci donne généralement une évaluation très positive de sa compétence (ex. « génial »). Les raisons de cet enthousiasme peuvent être liées à plusieurs facteurs : d’un côté, le participant reçoit un avantage effectif du fait de pouvoir parler dans sa propre langue, surtout si sa compétence en anglais est faible. Par conséquent, le choix peut être traité comme un acte de politesse de l’autre envers le locuteur natif, qui se montre donc reconnaissant. D’un autre côté, un locuteur peut considérer le fait que l’autre connaisse sa langue comme une manifestation d’intérêt envers sa culture et donc manifester son appréciation de l’intérêt de l’autre. Cet aspect-là, surtout considéré dans le cadre d’une première rencontre, entrerait donc parmi les pratiques affiliatives que les participants utilisent pour créer une bonne relation.

Nous pouvons observer cette dynamique dans l’extrait suivant entre Annabelle – qui pourtant ne manifeste aucun problème d’expression en anglais dans l’ensemble du corpus – et une illustratrice italienne, compétente en français.

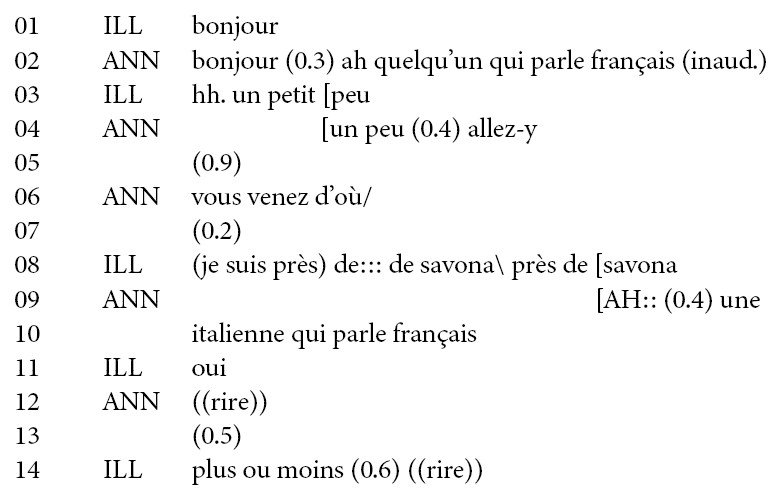

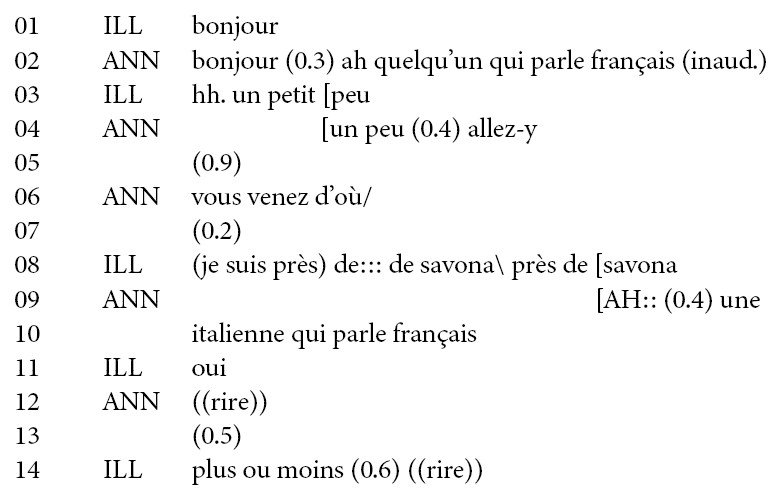

Lorsqu’elle arrive dans le stand d’Annabelle, l’illustratrice lui dit bonjour en français (l.01). L’éditrice ne se contente pas de s’aligner sur la langue utilisée par l’autre, mais elle rend pertinente sa compétence linguistique (« ah quelqu’un qui parle français », l.02). La formulation utilisée par Annabelle souligne la rareté de cet événement et, en même temps, qualifie l’option de communication proposée (conversation en français) comme une option préférée. L’illustratrice produit alors une auto-évaluation de sa compétence en l’atténuant (l.03). À la suite d’un échange de question-réponse sur l’origine de la jeune femme (l.06-08), la compétence linguistique en français de l’illustratrice est thématisée une deuxième fois par Annabelle (l.09-10), ce qui met en avant le caractère remarquable de cette compétence, et à nouveau atténuée par l’illustratrice (l.14).

Il est intéressant de signaler que, dans le corpus, Annabelle interagit souvent avec des Italiens qui parlent français. Ainsi, l’attribution d’un caractère exceptionnel à la compétence de l’illustratrice semble relever d’une forme de mise en valeur de la face de l’autre, un compliment qu’on peut considérer comme une pratique affiliative. Cette pratique est d’ailleurs récurrente dans le corpus, comme le montre le prochain extrait, dans lequel on retrouve Annabelle engagée dans une interaction similaire.

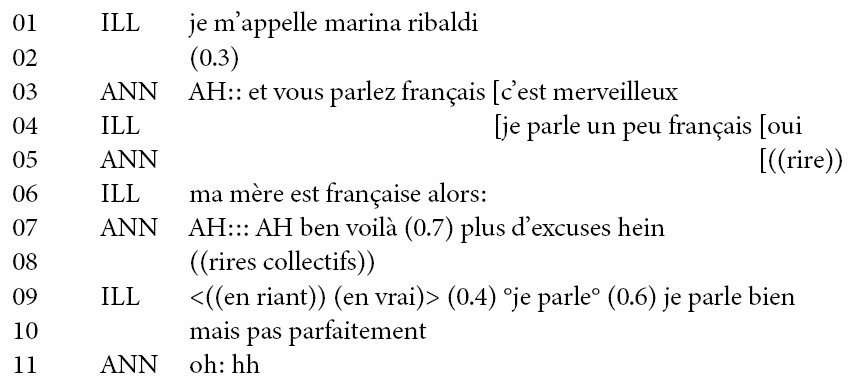

Cet extrait présente un enchaînement très proche de celui observé dans l’extrait 27 : lorsqu’une illustratrice s’adresse à Annabelle en français (l.01), celle-ci produit un change-of-state token (« AH: ») et thématise la compétence linguistique de l’autre (l.03). Son appréciation est rendue ici encore plus explicite par une évaluation très positive (« c’est merveilleux »). L’illustratrice confirme sa compétence en français en l’atténuant avec l’adverbe « peu » (l.04). Ici le discours sur la compétence linguistique n’amène pas à une question sur l’origine de l’illustratrice – qu’Annabelle a pu inférer grâce à la formulation de son nom (l.01) – mais à une explicitation des raisons de cette compétence, qui sont à retrouver dans la nationalité de la mère de l’illustratrice (l.06). L’éditrice réagit à cette information avec une blague sur l’obligation de l’illustratrice à parler le français (l.07), qui déclenche les rires des deux femmes (l.08). L’illustratrice se réoriente ensuite vers une auto-évaluation sérieuse de sa compétence linguistique, qu’elle juge imparfaite (l.09-10). L’éditrice répond avec une interjection suivie d’une expiration (l.11), ce qui semble indiquer qu’elle ne considère pas comme pertinente cette information. Pour le fonctionnement de leur interaction, il n’est pas nécessaire que l’illustratrice ait une compétence « parfaite ».

Globalement, dans le corpus, de nombreuses évaluations sont exprimées au regard des compétences linguistiques des participants. Dans la grande majorité des cas, les auto-évaluations sont négatives (on minimise sa propre compétence dans la L2), tandis que les hétéro-évaluations sont positives (on valorise la compétence de son interlocuteur). Ce comportement est conforme au fonctionnement de la préférence (Pomerantz, 1984) et aux normes de politesse (Brown et Levinson, 1987 ; Kerbrat-Orecchioni, 1992). Toutefois, des comportements différents peuvent être observés (voir aussi extrait 21, supra 3.3.2). Dans le prochain extrait, notamment, on peut observer une auto-évaluation positive, formulée de manière ironique. Il s’agit d’une interaction entre l’éditrice vénézuélienne Natalia et deux éditrices italiennes. Dans le cadre d’une conversation en anglais lingua franca, un passage en espagnol a lieu et déclenche le discours sur la compétence linguistique de l’une des éditrices.

La lecture d’une phrase en espagnol dans le livre pour enfants que les trois femmes sont en train d’observer (l.01-02) déclenche ici un changement de langue : ED1, après une pause assez longue (l.03), s’adresse en effet à Natalia en espagnol pour expliciter le message du livre (l.04-09). Pendant ce tour de parole, Natalia montre son alignement par des répétitions (l.02, 10), des pratiques de co-construction (l.08) et finalement en confirmant l’interprétation de l’autre (l.12). À aucun moment cependant l’éditrice vénézuélienne ne produit de commentaire sur le changement de langue ou sur la compétence d’ED1 en espagnol. C’est sans doute ce manque de reconnaissance qui amène l’Italienne à thématiser d’elle-même sa compétence, en s’adressant à sa collègue, par le biais d’une auto-évaluation positive (l.14, IMG 29.1). La collègue répond avec une manifestation d’épatement surjoué, par la formulation d’une expression idiomatique d’origine religieuse (« madonna santa », l.15) et un geste de la main gauche qu’elle soulève (IMG 29.2), puis frappe sur sa jambe. Dans cet échange en italien, Natalia n’est pas ratifiée comme participante, mais elle rit (l.16), ce qui laisse penser qu’elle en a compris le caractère ironique. ED1 inclut alors Natalia dans le cadre : en se tournant vers elle (IMG 29.3), elle produit une surenchère (upgrade, Pomerantz, 1984) de sa propre auto-évaluation positive, qui met en avant ses multiples compétences en langues étrangères (« poliglotta », l.17). Tout de suite après, elle rit, en traitant donc son auto-évaluation comme risible. Très rapidement, à la suite de cet extrait, ED1 va toutefois repasser à utiliser l’anglais pour inclure sa collègue dans l’interaction. Nous pouvons remarquer que ces changements de langue ne sont pas rendus pertinents par Natalia, qui s’aligne sur les choix de ses interlocutrices sans manifester de préférences particulières. Cette séquence en espagnol n’est donc pas motivée par des exigences communicatives, mais plutôt par la volonté d’ED1 de converger vers la langue de l’autre, de pratiquer une langue qu’elle n’a peut-être pas beaucoup l’occasion de parler et de donner une bonne image de soi.

En plus de démontrer le statut « accessoire » mais valorisé des langues secondes autres que l’anglais, ces différents extraits nous permettent de réfléchir à la notion de compétence linguistique dans une perspective émique. Dans notre corpus, lorsqu’ils disent que quelqu’un « parle » une certaine langue, les participants peuvent faire référence à des capacités très différentes. La notion de compétence linguistique ne correspond pas à une réalité monolithique et figée, mais au contraire elle est fortement liée à la situation de communication et à la tâche à accomplir. En général, « parler une langue » dans le corpus correspond à arriver à accomplir les tâches communicatives inhérentes au salon dans telle langue. Cette vision pragmatique semble rendre non-pertinente et même superflue une compétence plus élevée dans la langue (voir extrait 28). Par ailleurs, les évaluations, qu’elles concernent soi-même ou son interlocuteur, ne semblent pas être en lien avec le niveau effectif de compétence, mais plutôt avec des pratiques de politesse et de gestion de la face.

Globalement, les participants aux salons montrent une attitude très positive vis-à-vis des autres langues romanes : ils les pratiquent quand ils peuvent, affichent leurs répertoires mêmes s’ils sont réduits (pensons par exemples aux salutations) et, dans certains cas, montrent une curiosité particulière – voire une volonté d’acquisition – vis-à-vis de certains mots.

Les salons commerciaux, comme toute situation de communication internationale, peuvent être vus comme des espaces privilégiés pour pratiquer et, par conséquent, apprendre les langues secondes (sur l’apprentissage en dehors de la classe de langues, voir Theódórsdóttir, 2011, 2018). En ce sens, même si l’objectif professionnel prévaut clairement dans les interactions, les participants peuvent par moments afficher une attention particulière à la langue. Je me suis demandé ailleurs (Piccoli, 2016) si ces séquences peuvent être vues comme des séquences potentiellement acquisitionnelles (De Pietro et al., 1989), c’est-à-dire « des moments privilégiés pour l’entrée des unités lexicales nouvelles ou ajustées, dont la signification est mutuellement manifeste, dans la mémoire lexicale des interlocuteurs » (Lüdi, 1994, p. 4). Sans s’avancer sur les probabilités que les locuteurs acquièrent les termes qui font l’objet de ces séquences, l’analyse permet de souligner que, dans ces moments, les rôles respectifs de natifs et non-natifs (ou expert et non-expert) émergent dans l’interaction (Kurhila, 2004).

Il importe de souligner que les manifestations d’intérêt portent toujours sur des langues romanes dont les interlocuteurs ont une compétence native (jamais sur des langues tierces, comme l’anglais). Par ailleurs, seulement certains des participants aux salons montrent cette curiosité pour les langues, tandis que les autres semblent considérer la communication en langues secondes exclusivement comme un outil nécessaire à la réalisation de leurs tâches professionnelles. Notamment, dans cette section nous analyserons des extraits concernant l’éditrice Natalia et le producteur Ludovico, qui affichent tous les deux une attitude particulièrement positive envers deux langues dans lesquelles ils ont une compétence plus ou moins développée – respectivement, l’italien et le français.

Dans le premier extrait, Ludovico est engagé dans une interaction avec un groupe de jeunes hommes francophones (voir aussi extrait 25, chapitre 4.1). Dans une séquence de small talk, l’un des clients a raconté avoir tué des sangliers. Comme Ludovico a manifesté son incompréhension du mot « sanglier », une séquence d’explication a eu lieu, dans laquelle les clients ont utilisé plusieurs formulations en français et en anglais (« cochon sauvage », « wild pork » et « wild piggy »). Finalement, Ludovico a manifesté sa compréhension et la conversation sur les sangliers a repris. Mais au bout de trente secondes environ, Ludovico ouvre une nouvelle séquence métalinguistique.

Ludovico pose à ses interlocuteurs une question métalinguistique : il demande comment l’on dit en français « cinghiale » (l.01). Les deux clients ne connaissent vraisemblablement pas ce mot italien, mais leur histoire interactionnelle leur permet de comprendre sa demande. Ainsi, CL4 fournit le mot français équivalent sans aucune hésitation (l.02). Dans un premier temps, Ludovico n’accepte pas la proposition de CL4 (l.04), puis, après une petite hésitation, il demande confirmation de sa compréhension erronée du terme (l.04). Les deux clients répètent alors le terme en français (l.05-06) et Ludovico le prononce à son tour, mais de manière erronée (l.08). CL5 répète alors encore une fois le terme, en articulant spécialement la syllabe qui semble poser problème à Ludovico (« sanGLIer », l.10). Puis, une nouvelle séquence de négociation sur le signifié du mot se déroule (l.11-16). Ainsi, dans cette première partie de l’extrait, Ludovico se place dans un rôle d’apprenant et confère aux clients un rôle d’experts linguistiques – rôle qu’ils acceptent immédiatement.

Une fois le terme désigné et sa signification confirmée, la séquence métalinguistique pourrait être close, mais Ludovico initie une nouvelle séquence dans laquelle les rôles d’enseignant/apprenant sont inversés : il fournit à ses interlocuteurs le mot en italien (l.18), que ceux-ci répètent (l.19-20, 23), en adhérant à ce nouveau rôle d’apprenants. Puis, CL5 thématise la proximité entre le mot italien et son équivalent français (l.20, l.22). Finalement, Ludovico répète une dernière fois le mot en français (l.25) en le prononçant enfin de façon correcte.

Cette séquence métalinguistique n’est pas motivée par un besoin communicatif, mais par une curiosité, voire une volonté d’apprentissage de la part de Ludovico. L’intérêt pour la langue de l’autre semble être au moins partiellement partagé par les clients. Cette attitude positive transparait aussi dans la perception de proximité déclarée entre les deux termes « sanglier » et « cinghiale » – proximité qui, d’un point de vue phonologique, n’est pas spécialement évidente.

La focalisation sur un certain terme peut émerger à la suite d’une impasse dans la communication, comme c’était le cas dans l’extrait précédent, ou peut être déclenchée par la visualisation du terme écrit. C’est ce qui se passe dans l’extrait suivant, dans lequel Natalia interagit avec un éditeur italien, qui est en train de lui présenter des livres de sa maison d’édition.

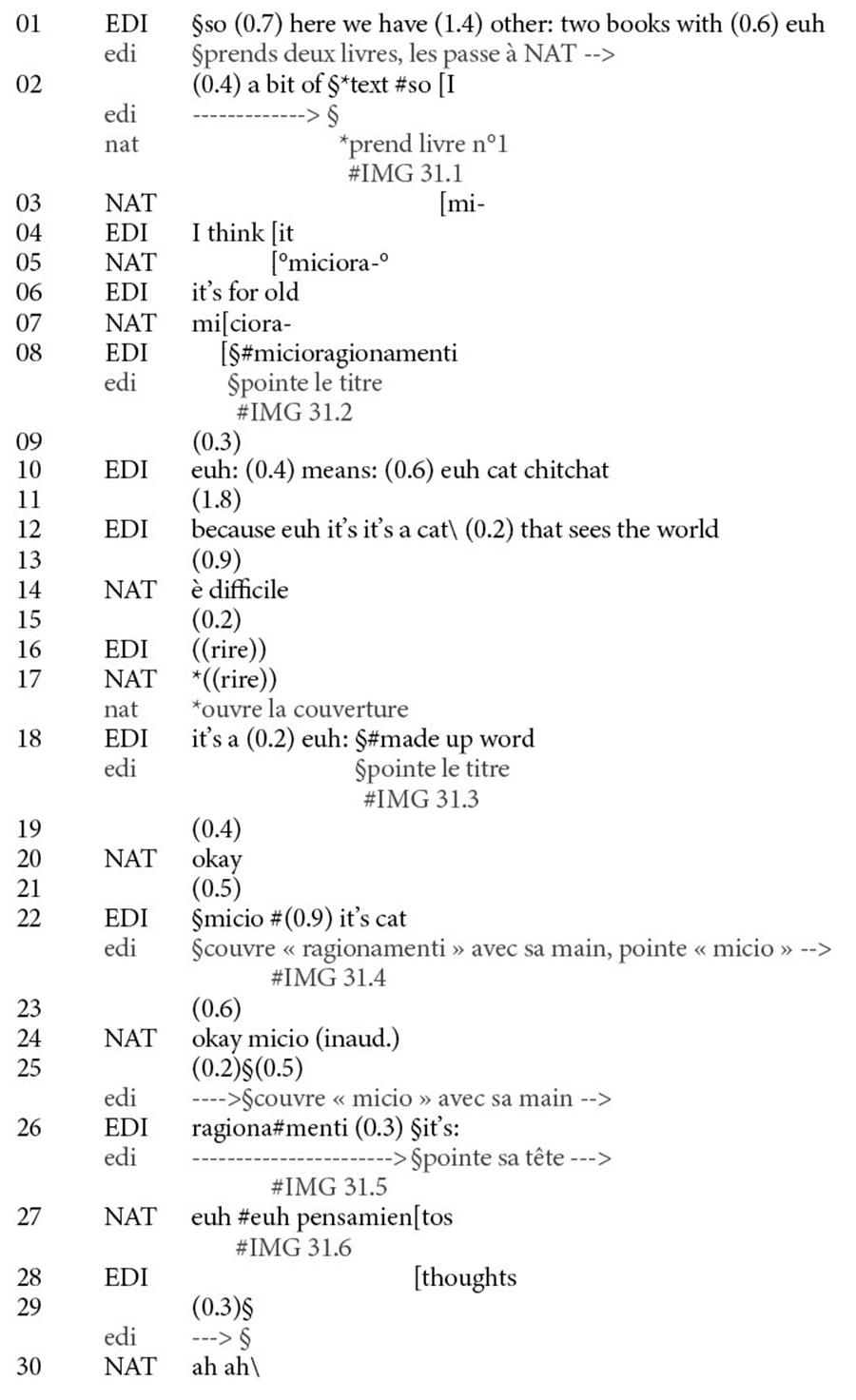

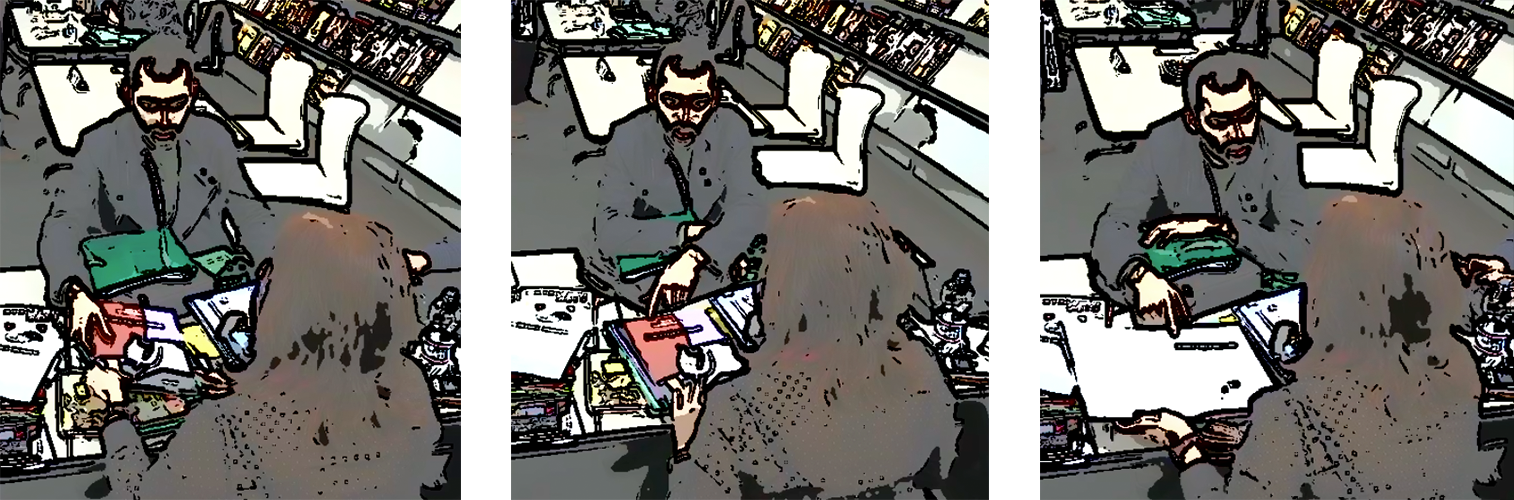

Lorsque l’éditeur passe à Natalia les deux livres qu’il annonce verbalement (l.01-02), celle-ci en prend un (IMG 31.1). Pendant que l’autre continue sa présentation (l.04-06), Natalia essaie à plusieurs reprises de lire le titre du livre, mais n’arrive à produire que des formulations partielles (l.03, 05, 07), probablement à cause de la longueur et de la complexité du mot (« micioragionamenti »). L’éditeur se focalise à son tour sur le titre : il le prononce lentement (l.08), en pointant le livre (IMG 31.2), donne une traduction du titre en anglais (l.10) puis explique le choix du titre (l.12). Natalia fait alors un commentaire en italien sur la difficulté du mot (l.14), en montrant ainsi qu’elle possède une compétence dans cette langue. Le commentaire déclenche les rires des deux participants (l.16-17).

À cet instant, Natalia semble s’orienter vers la clôture de la séquence métalinguistique et la reprise de l’activité professionnelle, car elle ouvre le livre (l.17). Mais l’éditeur reprend son explication sur le titre : il dit qu’il s’agit d’un mot inventé (l.18), en pointant à nouveau le titre (cette fois-ci à l’intérieur du livre, IMG 31.3). Puis, il s’engage dans une explication multimodale sur la formation du mot. Puisqu’il s’agit d’un terme composé, il couvre l’une après l’autre les deux parties qui le composent, en fournissant en même temps la signification du mot qui reste visible (l.26-28, IMG 31.5). Un geste de pointage vers sa tête (IMG 31.6) permet à Natalia d’inférer la signification du deuxième mot et de le verbaliser en espagnol (l.27) avant même que son interlocuteur le dise en anglais (l.28).

Dans cette séquence, l’intérêt manifesté par l’éditrice pour le titre du livre déclenche une réponse de son interlocuteur qui va bien au-delà d’une simple traduction. Même si la langue de communication reste l’anglais, l’italien et l’espagnol sont utilisés localement. Natalia, en manifestant une curiosité pour l’italien et en affichant une compétence dans cette langue, sort pendant un moment de son rôle professionnel pour mettre en avant une identité d’apprenante.

Dans l’extrait suivant, c’est encore la lecture de Natalia du titre d’un livre italien qui est à l’origine d’une longue séquence métalinguistique (dont nous présentons deux parties).

Comme elle l’avait fait dans l’extrait 31, ici aussi Natalia cherche à lire le titre du livre : elle produit deux mots inachevés, puis une formulation erronée (l.01). En chevauchement partiel, ED1 prononce le mot (l.02), puis donne une explication sur sa signification (l.04) en pointant vers le dessin de l’arrosoir en couverture (IMG 32.1). La difficulté du mot est thématisée, cette-fois-ci non par Natalia mais par ED2 (l.03). L’explication sur le signifié du terme est poursuivie de manière collaborative et multimodale (des gestes illustratifs qui reproduisent l’activité d’arroser les plantes, IMG 32.2) par les deux éditrices italiennes (l.05-06). Lorsque Natalia manifeste sa compréhension (l.07), ED2 initie une question métalinguistique sur la traduction du mot en anglais (l.08).

On assiste ainsi au début d’une longue séquence de recherche de mot (infra 5.1.3) collective, au cours de laquelle un terme candidat en anglais est proposés et refusé (l.10-11) et de nouveaux éléments explicatifs sont énoncés (l.12). Les participantes finissent par reconnaître leur ignorance du mot en anglais5 (l.13-18). Ce manque lexical ne pose d’ailleurs aucun problème au niveau communicatif, car toutes les participantes ont compris de quoi il s’agit. La communication se poursuit en effet dans d’autres langues : Natalia et ED1 répètent le mot italien (l.22), puis ED1 passe à l’espagnol pour expliquer à nouveau ce qu’est un arrosoir (l.23-30). Cette nouvelle explication n’est pas utile à la recherche de mot et semble plutôt être motivée par la volonté de l’éditrice italienne de parler en espagnol : en effet, elle continue son tour même après que Natalia a clairement réaffirmé sa compréhension du terme (l.25). Ensuite, Natalia initie une nouvelle recherche de mot en espagnol (« este: », l.31) qui se conclut très rapidement avec la production du terme espagnol désignant l’arrosoir (l.31-32). Le terme est ensuite répété à plusieurs reprises par ED1 (l.33, 35) qui paraît vouloir s’en emparer, et validé par Natalia (l.34) qui joue brièvement le rôle d’experte linguistique.

Ainsi, dans cet extrait, une impasse dans la conversation en langue anglaise devient pour Natalia et pour ED1 le prétexte pour travailler leur connaissance respective de l’italien et de l’espagnol. Comme dans un tandem linguistique, elles échangent les rôles d’expertes linguistiques pour permettre à l’autre de se familiariser avec (voire d’acquérir) le terme qui est au centre de la séquence métalinguistique.

À la suite de cet extrait, les trois femmes reprennent la recherche du mot en anglais pour à nouveau renoncer à le trouver (l.36-65 omises). Puis, Natalia revient sur le terme italien, qu’elle compare à d’autres mots qu’elle juge difficiles.

Natalia établit un parallélisme entre le mot « innaffiatoio » et un autre mot italien : « asciugacapelli » (tr. « sèche-cheveux », l.66). Les deux Italiennes manifestent leur accord avec ce parallélisme (l.67-69), même si le trait qui serait commun à ces deux mots (vraisemblablement, leur difficulté) n’est pas indiqué explicitement. Natalia se penche alors en arrière, en hochant la tête et en produisant un souffle prolongé (l.70), dans une représentation pantomimique de sa réaction à ce genre de mots (IMG 32.3). Puis, elle rit, en traitant sa représentation comme ludique. Entretemps, ED2 revient sur le mot « asciugacapelli » en disant en italien qu’il est encore pire que l’autre (l.71), tandis qu’ED1 élargit la catégorie des mots compliqués à tous les mots composés (l.73-75) et manifeste son empathie à Natalia (l.77).

À ce moment, Natalia pose enfin le livre qu’elle a gardé soulevé jusque-là, en clôturant ainsi la séquence sur le mot « innaffiatoio », et élargit le sujet de conversation à son expérience d’apprentissage de l’italien. Puis, elle revient sur la difficulté de certains mots (l.79-80) avec une nouvelle mise en scène pantomimique de son désespoir : elle se couvre les yeux avec les mains (IMG 32.4).

ED1 enchaîne sur le récit de Natalia en introduisant à son tour son expérience d’apprentissage de l’espagnol (l.82), mais son récit n’est pas développé car, en chevauchement, ED2 pose une question à Natalia concernant la facilité d’apprentissage de l’italien pour un hispanophone (l.83-84) – question qui montre d’ailleurs une conscience de la part d’ED2 de la proximité entre les deux langues romanes. Natalia montre un accord fort avec le positionnement d’ED2 (l. 85), puis, thématise sa connaissance d’une autre langue romane, le français, et explique que le fait de connaître deux langues romanes rend l’apprentissage d’une troisième plus accessible (l.88-89). Cette explication, laissée inachevée par Natalia, est d’ailleurs complétée par ED1 (l.90), ce qui montre que les trois participantes partagent cette conscience sur la proximité des langues romanes et sur les mécanismes de transfert positif qui ont lieu lors de l’apprentissage d’une langue proche.

Globalement, cette longue séquence (d’une durée de 1 min 46) n’est pas motivée par une nécessité communicative, mais semble viser à satisfaire une curiosité, un désir de connaissance, qui ne concerne pas seulement le mot en anglais mais aussi ses équivalents en italien et en espagnol. La recherche de mot devient alors l’occasion de réfléchir ensemble sur les langues et sur les aspects problématiques de leur apprentissage et aussi de plaisanter sur ces difficultés.