Asceticism and the Formation of the Beylist Subject in Stendhal’s Journal

Les spécialistes de l’écriture de soi sont nombreux à avoir postulé l’existence d’une filiation entre les pratiques religieuses et spirituelles, comme l’examen de conscience et le journal intime au sens moderne du terme1. L’analogie avait aussi été suggérée par Pierre Hadot et Michel Foucault dans leurs travaux autour des notions d’exercices spirituels et de culture de soi2, auxquels la critique se montre de plus en plus réceptive3. Certains auteurs renchérissent sur la connexion entre écriture de soi et pratique de transformation éthique, pour faire du journal une forme d’ascèse4. S’il est sans doute exagéré de faire de l’ascétisme la modalité essentielle du journal tout court, le modèle s’impose avec force dans le cas de Stendhal. Pour plusieurs raisons, son journal constitue un objet d’étude privilégié pour qui s’intéresse à la transposition de l’ascétisme dans la vie séculière par le biais de l’écriture de soi. Héritier de la philosophie matérialiste du 18e siècle dans un moment historique où la tendance est à un reflux du sentiment religieux, Henri Beyle est, comparativement aux autres représentants de la première génération de diaristes francophones, celui dont les convictions personnelles en matière de religion s’éloignent le plus de la spiritualité chrétienne5. Ni la quête mystique de Dieu ni la perspective de l’élévation de l’âme ne peuvent être à l’origine de sa disposition ascétique. Malgré la tendance à l’assimiler à la figure de l’écorché vif, les écrits intimes donnent à voir une autre facette de son caractère. Pour compenser les écarts dus à sa sensibilité, Beyle se montre soucieux de se fixer une règle de vie. La recherche ascétique d’une éthique de l’existence est donc sous-jacente au beylisme, cette philosophie à usage personnel, dont « le caractère immédiat […] est la croyance à la généralité de la méthode », et qui, combinant des éléments d’ascétisme et d’eudémonisme, se laisse définir comme une « méthode pratique du bonheur »6.

Si les rares mentions du terme d’« ascétisme » sous la plume de Stendhal, réduisant la pratique ascétique à son versant négatif, pour ne pas dire répressif, le connotent généralement négativement7, sans doute en raison de l’héritage chrétien pesant sur le mot, l’idée qu’il existe une ascèse du sujet beyliste n’est pas étrangère aux recherches stendhaliennes. Le thème figure déjà dans plusieurs études importantes, non seulement dans le contexte de « l’ascèse pour le désir »8 maintenue par Julien Sorel, mais aussi en lien avec la formation de l’écrivain lui-même, et à plus forte raison le processus de transformation en vertu duquel Henri Beyle devient Stendhal9. Des questions essentielles demeurent cependant sans réponse : en quoi sa pratique du journal révèle-t-elle une « prédisposition à l’ascétisme »10, comme un critique l’a discrètement suggéré ? De quelle nature sont les finalités éthiques assignées à l’écriture de soi ? Sur quels modèles et techniques l’ascétisme beyliste s’appuie-t-il ? Dans quelle mesure l’exercice spirituel à l’œuvre dans le journal de Stendhal est-il redevable des traditions antique et chrétienne étudiées par Pierre Hadot et Michel Foucault ?

Chez Beyle, l’impulsion pour l’ascèse vient du besoin qu’il éprouve d’élever sa manière d’être et sa conduite, estimées insuffisantes, jusqu’à la hauteur de sa vocation. L’emploi absolu s’impose, car pour l’instant le sens de cet appel reste dans le flou. Ce manque de direction est évidemment corrélé à sa révolte contre la prédestination de manière générale11. Réfractaire à la reproduction sociale, Stendhal nourrit le fantasme de sa propre autogenèse, d’un sujet qui se crée ex nihilo. Rien d’étonnant alors qu’il ne sache d’avance quel usage faire de sa vie. Sa seule certitude, c’est qu’il lui faut un débouché pour « the love of glory »12 qui l’anime, celle-ci étant l’unique passion que l’ascèse beyliste ne cherche pas à réfréner. Quand il réfléchit à la nature de son talent, il raisonne à tâtons. Pour s’être essayé à l’écriture de plusieurs comédies, drames, et même une nouvelle, « Pharsale » – des projets abandonnés –, le futur romancier se flatte d’avoir une inclination pour les métiers de poète et d’auteur comique – ou est-ce dramatique ? –, mais l’énoncé de ses affinités pour une vocation littéraire est soumis à une modalisation qui trahit plutôt l’indétermination : « I believethat my talent is perhaps for be the bard, mais je sens que je n’ai pas le génie (la tournure d’esprit) philosophique »13. Par-delà les hésitations dans le choix d’un état, se profile une interrogation sur la nécessité d’un perfectionnement de sa personne, étape préalable à toute réalisation de soi : « Dans quel genre m’importe-t-il de me perfectionner, et ai-je assez de passion pour me faire atteindre ce perfectionnement ? »14.

Une logique de progression ascétique informe son penchant pour l’autodidactisme. En tête du cahier commencé en novembre 1809, on lit, en guise de titre : « The life and sentiments of silencious Harry »15, comme si le diariste s’imaginait le protagoniste de son propre Bildungsroman16. Ce fantasme l’amène à signer une lettre à sa sœur sous le pseudonyme de « W[ilhelm] Meister »17. Par ailleurs, pour Beyle, le but de l’instruction n’est pas d’emmagasiner des connaissances, mais de transformer sa personne au contact de celles-ci, ce que cette liste de lectures suggère : « Voilà […] plusieurs ouvrages utiles que j’aurai lus cette année, je me trouverai perfectionné l’année prochaine : Logique de Tracy ; Manie de Pinel ; Théorie des sentiments moraux ; Rapports du physique au moral, etc., par Cabanis ; 5, De l’habitude par Biran »18. Ses critères d’appréciation font la part belle à l’aptitude du livre à concourir à son développement. Ainsi d’un livre de Frédéric Ancillon : « Cet ouvrage me paraît excellent en général et pour moi en particulier »19 ; de même pour Adam Smith : « C’est un auteur qui me sera utile »20. S’agit-il de restituer le propos d’un livre, n’est retenue que la partie utile au point de vue de son perfectionnement : « Le chapitre IX [de La Nature humaine, de Hobbes] est le seul utile, il met sur la voie ; on devrait tout analyser ainsi »21.

La formation programmée par l’ascèse beyliste ne fait pas l’économie des considérations terre à terre. Son infléchissement pratique est visible lors du séjour à Marseille, entre juillet 1805 et mai 1806, où Beyle travaille dans le négoce. Il voit dans la fréquentation des épiciers un moyen de se façonner le caractère : « Ma pensée acquiert plus de vérité, plus de force et plus de profondeur. L’esprit de commerce, qui compte tout et ne s’enthousiasme de rien, m’est utile »22. Lorsqu’il doit se frotter à la société mondaine, il fait preuve de la même attitude, en assumant une posture d’élève devant la vie. Sans que les usages du monde emportent l’adhésion de Stendhal, il n’en croit pas moins à l’importance d’en acquérir une connaissance de première main. Quand le journal fait état de ses sorties dans le monde, le sentiment qui prédomine n’est pas l’aigreur de celui qui s’indigne de perdre son temps dans la dissipation mondaine, mais la satisfaction de l’élève motivé, enchanté de suivre sa progression de jour en jour : « Je sentis bien l’utilité de la société »23 ; « Voilà une journée qui me forme »24. On saisit donc l’une des particularités de l’imaginaire ascétique propre au beylisme : en comparaison de Vigny ou de Flaubert, qui exaltent la productivité de la retraite, Stendhal tient à s’assurer une connaissance pratique de ses congénères, sinon sa formation reste imparfaite. Il est donc hors de question pour lui de se modeler sur la figure du génie solitaire qu’il va même récuser dans une entrée de son journal : « Où trouver ses autres ? Dans la bonne compagnie. Le génie, même vivant solitaire […] ne produirait pas le même effet »25.

L’effort est la pierre de touche du mode de vie de l’ascète, et sous ce rapport le journal de Stendhal y souscrit pleinement puisque le travail y est érigé en idéal. Nombreuses sont les entrées où il insiste sur l’importance du travail et de l’application : « Je sens combien le travail est nécessaire »26. Le bonheur que la méthode beyliste prétend induire est souvent une « Felicità nel lavoro »27. L’intérêt du journal de Beyle, au point de vue de l’ascétisme, réside surtout dans le sens élargi qu’il confère au mot travail, qui englobe à la fois l’enfantement de l’œuvre, et le travail sur soi réalisé en amont de la poiésis :

Faire un grand travail sur moi, contracter plusieurs nouvelles habitudes pour parvenir à deux états qui contribueront beaucoup à mon bonheur : 1° Supporter les chagrins en les sentant le moins possible, et m’en distraisant [sic] le plus que je pourrai. […] ; 2° Apprendre à travailler, à produire. Mon esprit est extrêmement paresseux : tant qu’il trouve à lire, il ne fait rien, il a une paresse extrême pour inventer. Cette route mène tout droit à la médiocrité28 .

Le travail sur soi vise une cible précise : il s’agit pour Beyle de se corriger de ce qu’il croit être ses défauts, ce qui constitue le plus grand obstacle au bonheur : « il faut donc me corriger pour être heureux »29.

Sans prétendre à l’exhaustivité, il convient d’énumérer les défauts les plus emblématiques que Stendhal identifie dans les pages de son journal, la conscience de soi constituant la première étape vers une modification plus profonde de son caractère. Parmi les insuffisances répertoriées dans le journal, certaines, plus superficielles, sont faciles à corriger et ne nécessitent pas une refonte de sa manière d’être. Il en va ainsi de l’air cuistre que Stendhal se contente de noter, sans s’embarrasser de l’élaboration d’une stratégie destinée à l’extirper : « Il faut que je corrige un peu de pédanterie dans mes manières »30.

Mais d’autres défauts, plus tenaces, ne peuvent être amendés sans un projet de réforme, métaphore que Stendhal, après Rousseau, emploie volontiers, pour désigner ce retour critique sur soi-même31. Il y a d’abord la bashfulness, c’est-à-dire sa timidité, qui lui porte préjudice en empêchant son ethos et sa conduite dans le monde de coïncider avec le sentiment intime qu’il a de son potentiel, et qui est à cet égard synonyme d’une aliénation de soi-même. De là découle la nécessité pour le sujet beyliste d’en passer par un « travail de sa timidité »32. L’entrée du 14 janvier 1805 est emblématique de cet enjeu : après avoir raconté ses démarches épistolaires infructueuses pour gagner le cœur de Victorine Mounier – projet dont il impute l’échec à sa timidité –, Beyle prend la résolution de se plonger dans le monde, de telle sorte que ce trait de caractère n’ait plus de prise sur sa conduite à l’avenir : « je me serai défait de ma timidité, chose absolument nécessaire pour que je paraisse moi-même. Jusque là, on verra un être gourmé et factice, qui est presque l’opposé de celui qu’il cache »33. Dans l’introspection stendhalienne, le verbe se conjugue souvent au futur antérieur : c’est signe de son refus de se complaire dans l’analyse minutieuse de sa personnalité quand cette activité ne contribue pas à une amélioration de son être. L’aspect accompli souligne également son adhésion à une conception volontariste de la personne34. Stendhal a en effet la ferme conviction que le sujet peut se transformer à force d’efforts, ce qui le conduit à anticiper sur le résultat final de l’ascèse. Du reste, cette extrapolation amorce déjà une transformation, dans la mesure où c’est la croyance du diariste aux pouvoirs performatifs de l’écriture qui permet d’envisager le journal comme une sorte d’exercice spirituel35.

Apparentée à la timidité, la mélancolie fait aussi partie des défauts que Stendhal s’efforce de retrancher, sinon de sa personnalité tout court, du moins de l’ethos dont il fait montre dans le monde. « Mélancolie ridicule, la diminuer ferme »36, lit-on sur la tête du cahier commencé le 15 avril 1806, projet auquel il devait attacher beaucoup de prix, vu qu’il retranscrit cette affirmation en anglais lors d’une relecture. Dans l’ensemble, la mélancolie lui paraît nuisible, car elle affaiblit l’assise de la volonté, et exacerbe le rôle de la sensibilité, ce qui va à l’encontre du règlement de vie qu’il entend respecter : « Il faut que j’avoue que je suis un grand nigaud ; je mets tout mon plaisir à être triste. […] Ce sentiment peut avoir quelque chose de bon, mais il contre-dispose à l’action »37.

Il reste à commenter les efforts du diariste pour contenir sa sensibilité, laquelle doit, dans cet inventaire, occuper une place à part, car elle a des effets à double tranchant. D’après la conception du sujet à laquelle Beyle souscrit, l’être humain se partage entre « la tête et le cœur »38, ou entre les deux instances que sont la perception et la sensation, la sensibilité appartenant, dans chaque cas, à la deuxième catégorie. Le caractère de Beyle est ainsi configuré que la seconde a le dessus sur la première, déséquilibre qui gêne dans la mise en place d’une façon d’agir rationnelle. Malgré ses efforts pour « prendre ce sang-froid-là »39, en mimant l’allure du roué, le futur auteur de De l’amour n’a jamais en vue l’élimination totale de la sensibilité, d’autant que son originalité dépend de l’intensité de cette faculté chez lui. Il s’agit plutôt de mieux la contrôler, à force d’un travail sur soi à l’issue duquel il sera plus à même de voir réussir ses entreprises amoureuses et littéraires. En effet, une des découvertes qui se révèle à Beyle lors de ses années d’apprentissage est l’écart temporel séparant l’expérience de la sensation de son expression : « Il est bon d’avoir de ces états de maximum de passion, car sans ça il ne serait pas possible de les peindre ; mais ces moments de maximum ne sont pas les meilleurs moments pour écrire. Les meilleurs sont ceux où l’on peut écrire les choses les plus émouvantes ; il faut tranquillité physique et sérénité d’âme »40. C’est pourquoi l’ascèse beyliste a pour mission de faire advenir un sujet qui « ser[a] davantage perception et moins sensation »41.

Dans une optique plus globale, l’imaginaire ascétique propre au beylisme se lit dans trois préoccupations du diariste : un souci de la vérité, tournant parfois à l’obsession ; une quête de la guérison ; la recherche d’un plan de conduite. Qu’il s’agisse de l’askêsis philosophique à l’époque hellénistique, ou de l’ascétisme chrétien de la vie monacale, dans l’ascèse il y va d’une progression dans le rapport du sujet au discours vrai. Comme en témoigne la célèbre épigraphe du Rouge, Stendhal est de ceux pour qui ce mot n’est pas une chimère ; au demeurant, celui-ci ne réfère pas d’abord à un contenu. Le souci de vérité intégré au beylisme se situe donc aux antipodes de la révélation ; elle ne requiert pas non plus l’objectivité scientifique. Pour faire court, la vérité est essentiellement le nom d’une exigence vis-à-vis de soi-même. La question du rapport du sujet à cette valeur affleure à de nombreuses reprises dans le journal, et pour cause ; le perfectionnement de son talent ne peut se mesurer qu’à l’aune de l’intensité de cette relation, équation que Beyle résume en ces termes : « Savoir ce que c’est que le génie, c’est connaître une vérité. Avoir du génie, c’est connaître (avoir trouvé) des centaines de grandes vérités importantes »42. L’isotopie de la guérison qui se déploie dans le journal se rapporte à cette question essentielle du rapport du sujet beyliste à la vérité : son mal-être dénote une assimilation insuffisante de la celle-ci. Quand le diariste se dit qu’il lui « faut bien [s]e purger »43, ou qu’il s’exhorte à « modérer cette disposition funeste »44, à « se guérir de l’enthousiasme pour le bonheur qu’on n’a pas »45, sa posture est celle du malade qui prend en main sa propre guérison. Une telle scénographie thérapeutique n’est pas sans rappeler la culture du souci de soi étudiée par Foucault, « en corrélation étroite avec la pensée et la pratique médicales »46, même s’il faut convenir que les enjeux spirituels ne sauraient être du même ordre chez un écrivain se réclamant du matérialisme des Lumières. Il est bien connu des stendhaliens que Beyle avait l’habitude de vouloir régler son comportement sur des plans de conduite, ce dont les pages du journal témoignent. On notera parmi celles-ci la fréquence du discours délibératif comme dans les notations suivantes : « Environné d’erreurs, quel parti dois-je prendre ? »47 (l’interrogation est ici mise en relief par l’alexandrin blanc), « Quelle est la meilleure manière, pour ma personne, de tirer parti des moments de froideur et de maladie ? »48. Beyle est certes loin d’être le seul diariste pour qui l’écriture journalière est appelée à devenir partie prenante de processus de prise de décision, néanmoins cette tendance à la délibération s’accentue dans son œuvre. L’attention que Stendhal porte à sa manière d’être est caractéristique du beylisme. Elle ressort dans les passages où Stendhal se livre à une réflexion sur son ethos qu’il cherche par là même à aligner sur ses préceptes : « Je pense au naturel qu’il me faut dans les manières »49, « J’ai tort de prendre dans ma manière d’être »50, « Écouter et suivre davantage le naturel dans ma conduite et dans mon style »51. En outre, son journal comporte un métadiscours sur les « avantages de la méthode »52, à la lumière duquel le travail sur soi constitutif du beylisme prend encore plus l’aspect d’un programme concerté. Ces considérations éthiques et stylistiques ressortissent au domaine de l’ascèse, dans la mesure où l’esthétique de l’existence beyliste, passant par « l’étude de l’art de conduire son esprit à la vérité »53, revêt une dimension aléthique.

Quelque saisissante que soit la ressemblance de l’usage ascétique que Stendhal fait de son journal avec la pratique d’exercices spirituels étudiée par Hadot et Foucault, cette impression est, selon toute vraisemblance, principalement l’effet d’une coïncidence fortuite. Compte tenu de ses préventions contre le « jésuitisme », il est presque certain que Beyle se serait défendu de vouloir prolonger les Exercitia spiritualia de Loyola, ce qui n’exclut pas forcément la possibilité d’interférences inconscientes54. En dépit de son éloignement pour la religion, le modèle chrétien de l’examen de conscience est néanmoins convoqué par moments, mais sur le mode plaisant, ce qui a pour conséquence de réduire le discours spirituel au statut d’intertexte dont le diariste s’amuse à faire le pastiche. C’est dans un tel esprit que Stendhal écrit cette note au début du cahier de 1807 : « Je commence ce cahier avec toute l’humilité qu’un chrétien pourrait exiger de lui »55. Lorsque le scénario de l’examen de conscience se reconduit sur le mode sérieux, la référence religieuse fait défaut : « Faire […] l’examen de ma conscience : comme homme qui cherche à se former le caractère, les manières, à s’instruire, à s’amuser, à se former dans son métier »56. Comme homme pour qui la laïcisation du for intérieur est un fait accompli, serait-on tenté d’ajouter.

Quant au rapport de Stendhal aux écoles philosophiques de l’Antiquité qui ont préconisé l’exercice spirituel, au sens élargi donné par Hadot, ou l’askêsis, comme Foucault l’évoque dans ses cours donnés au Collège de France, on ne peut lui en supposer qu’une connaissance parcellaire. Il est vrai que Stendhal s’autoproclame épicurien dans le journal de 1811 relatant son voyage en Italie57, et cite des sentences attribuées à Épicure dans la Filosofia nova ainsi que dans De l’amour58. Or ces allusions sommaires se situent bien en deçà d’une connaissance des tenants et aboutissants de l’épicurisme. Pour ce qui est du stoïcisme, Stendhal a beau assumer le rôle d’un « [n]ouveau Sénéque » auprès de sa sœur Pauline, en lui « adressant des leçons d’égocentrisme stoïcien, qui doivent lui apporter, avec la maîtrise d’elle-même, le contentement de soi, seul bonheur accessible à l’homme »59, les références à l’auteur des Lettres à Lucilius s’y résument à la seule mention de son nom, ce qui laisse à croire qu’il n’avait pas médité ses écrits philosophiques au moment d’écrire ses lettres60. En fait de lectures, la seule influence directe que l’on puisse identifier avec précision est celle de Plutarque : même si son enthousiasme pour la Vie des hommes illustres est parfois mitigé de certaines réserves, sa manière de rechercher des modèles de conduite, non pour les imiter servilement, mais pour prendre appui sur eux comme moyen de stimuler l’émulation, emprunte des éléments à l’héroïsme plutarquien61.

Toujours est-il que l’ascèse beyliste postule, à titre de principe de bonheur, un état d’impassibilité, sinon réel, du moins d’apparence, que le sujet s’applique à conserver sans toutefois renoncer à l’activité. Cette aspiration évoque immanquablement les idéaux ascétiques du sage, présents à la fois dans le stoïcisme et l’épicurisme : la libération des passions (apatheia) et la tranquillité de l’âme (ataraxie). Mais quand Beyle pense aux efforts héroïques qu’il doit s’imposer en vue d’atteindre cet état, ce ne sont pas les philosophes de l’Antiquité qu’il convoque, mais des figures plus contemporaines telles que « la divine Madame Roland »62, qui, au sein de sa cellule de prison, « se soumet à une ascèse digne d’un stoïcien »63, ou Beaumarchais, qui parvenait à rester serein en dépit des intrigues et affaires de justice dans lesquelles il s’était trouvé impliqué : « Pense à acquérir la tranquillité d’âme que Beaumarchais conserva au milieu de la position la plus agitante »64. En ce qui concerne la maîtrise des passions, le modèle philosophique qui remporte le suffrage de Beyle n’est ni l’épicurisme ni le stoïcisme, mais la pensée morale de Germaine de Staël, qui dans son œuvre se montrait réticente à poser l’école stoïcienne en modèle à cause de sa rigueur65, même si, malgré elle, il est possible qu’elle en ait subi l’influence par l’entremise de sa mère66. Autant l’emphase de l’auteure de De l’influence des passions sur le bonheur des individuset des nations n’est pas faite pour plaire à Beyle, autant le fond de son propos résonne avec ses propres préoccupations. Les idées de Staël sur le bonheur concordent aisément avec l’eudémonisme beyliste. Sans doute s’est-il réjoui d’apprendre que l’un des grands esprits de son temps pensait comme lui qu’« un homme peut se proposer pour bonheur l’indépendance morale la plus parfaite, c’est-à-dire l’asservissement de toutes ses passions »67. C’est dans une optique de perfectionnement de soi qu’il « cherche à traduire les pensées de Mme de Staël en français, pour qu’elles [lui] soient utiles »68. Outre l’essai de Staël, il lit avec intérêt La Manie, traité médico-philosophique du célèbre aliéniste Philippe Pinel : « J’ai observé hier soir les orages des passions, que les grandes passions ne peuvent se guérir que par les moyens qu’indique Ph[ilippe] Pinel dans La Manie »69. Il est à noter que l’une des thèses de l’ouvrage fait écho à l’idée d’ascétisme : l’auteur affirme la possibilité de guérir certains cas d’aliénation mentale en encourageant l’essor des passions plus bénignes telles que le zèle au travail, de manière à contrebalancer l’ascendant des passions nocives responsables de la mélancolie70.

S’il est peu judicieux de réduire l’ascèse beyliste, inséparable des considérations de la vie quotidienne, à une simple constellation d’influences intellectuelles, sa croyance à la nécessité d’arranger de façon méthodique sa propre vie n’est pas anodine. L’Idéologie, représentée en particulier par les écrits de Destutt de Tracy, semble l’avoir secondé dans ces projets en ce sens. On le sait, c’est par le truchement de l’auteur des Éléments d’idéologie que Beyle se familiarise avec la maxime delphique « Connais-toi toi-même »71. Le célèbre précepte, revisité par Tracy, s’accorde aisément avec sa pratique du journal : « Nosce te ipsum. – Je crois avec Tracy et la Grèce que c’est le chemin du bonheur. Mon moyen c’est ce journal »72. L’apparente évidence des termes employés devrait inciter à la prudence. L’auto-analyse, telle que Stendhal la pratique, ne suppose pas que le sujet ait une quelconque essence. La connaissance de soi à laquelle conduit l’introspection n’est pas le but, mais la voie de l’ascèse, puisque c’est par là que le sujet beyliste cherche à se dépasser. Ainsi, chez Beyle, le gnôthi seauton a sa raison d’être dans l’epimeleia heautou (le souci de soi73). C’est dire que la connaissance de soi ne l’intéresse que pour autant qu’elle est appelée à endosser une fonction thérapeutique : « Voilà la grande utilité pour moi de l’idéologie, elle m’explique à moi-même, et me montre ainsi ce qu’il faut fortifier, ce qu’il faut détruire en moi-même »74. Faire valoir le primat du souci de soi sur une herméneutique dans la démarche de Beyle permet de rendre compte de ses propres doutes quant au bien-fondé de tout projet d’auto-connaissance75, sans être obligé de conclure que ses incursions dans l’écriture de soi se soldent par un échec.

L’esprit même du courant idéologique contenait des aspects susceptibles de faire bon ménage avec l’ascétisme, si paradoxal que cela puisse paraître eu égard aux accusations d’athéisme qui avaient été dirigées contre ses figures de proue. Comme Georges Gusdorf l’a démontré, pour les Idéologues, le projet de « mener à bien la réformation de la connaissance » sur la base de l’origine sensorielle des idées, allait de pair avec « l’établissement d’une nouvelle hygiène rigoureuse »76. En préconisant l’adoption de l’esprit de l’analyse et, par contrecoup, l’abandon de tout ce qui ne résiste pas à cette épreuve, les Idéologues, à leur façon matérialiste, invitent à effectuer des retranchements au service d’un perfectionnement, consignes que Beyle a tôt fait d’appliquer à sa propre formation : « Les règles que Tracy prescrit à la suite de sa science de nos moyens de connaître sont si simples que je puis fort bien tâcher de les mettre en pratique »77. De plus, la « confiance épistémologique »78 de l’Idéologie, qui se voulait une théorie englobante, devait conforter Beyle dans la certitude d’avoir découvert la bonne méthode. Dans le même ordre d’idées, le principe de perfectibilité, admis par Condorcet, les Idéologues et Staël, fait l’objet d’une réinterprétation subjectivisante chez Beyle, pour qui cette idée intervient autant dans la discussion du développement de l’esprit humain, entité impersonnelle, que dans le contexte microcosmique de ses efforts pour « perfectionner [s]on âme »79.

Mais d’où vient la confiance beyliste en la capacité du sujet de se transformer ? Si, en dernière instance, cette posture d’assurance s’explique par des facteurs psychologiques qui échappent à l’analyse littéraire, il est cependant des influences et lectures susceptibles de l’éclairer. Au vu du lien étroit entre ascétisme et effort, il est opportun de rappeler qu’au moment du tournant des Lumières se propage une culture volontariste magnifiant de nouveaux idéaux comme l’énergie et le caractère, dont l’émergence témoigne de la mise en cause des valeurs aristocratiques où l’appartenance à l’élite est indexée sur la naissance80. Le volontarisme postrévolutionnaire atteint à son paroxysme dans les écrits personnels du Beyle des années 1800, qui va jusqu’à intituler l’un de ses journaux « le cahier de la ferme volonté »81. En 1803, il lit la Théorie de l’ambition d’Hérault de Séchelles, libelle qui, malgré son titre, se présente moins comme un traité philosophique, qu’il ne s’apparente au manuel ou recueil de maximes (genre dont le diariste était assez friand82) à l’usage des jeunes ambitieux soucieux de parvenir, dans lequel le lecteur trouve des conseils sur les moyens de raffermir son caractère, et d’arrêter un « plan d’action »83. Faute de preuves, on se rangera à l’avis de Victor Del Litto pour qui « prétendre qu’il lui soit redevable de l’art de parvenir et du culte du moi serait une affirmation bien risquée »84. Moins que les influences individuelles, ce qu’il importe de constater c’est la réceptivité de Beyle aux lectures touchant au problème de la volonté, parmi lesquelles on peut citer par ailleurs l’Influence de l’habitude sur la faculté de penser de Maine de Biran, théoricien de l’effort, livre qu’il lit avec attention en 180585.

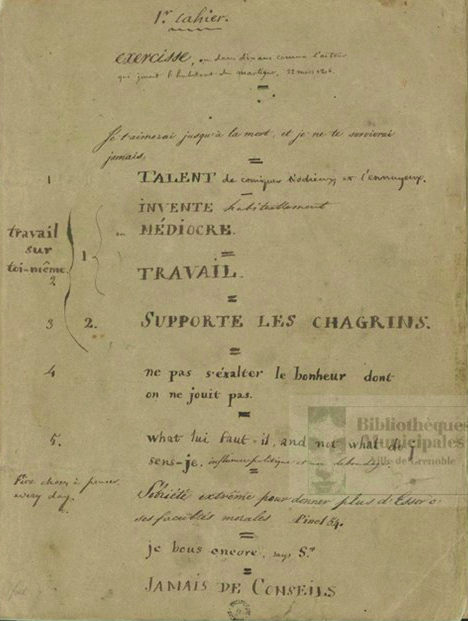

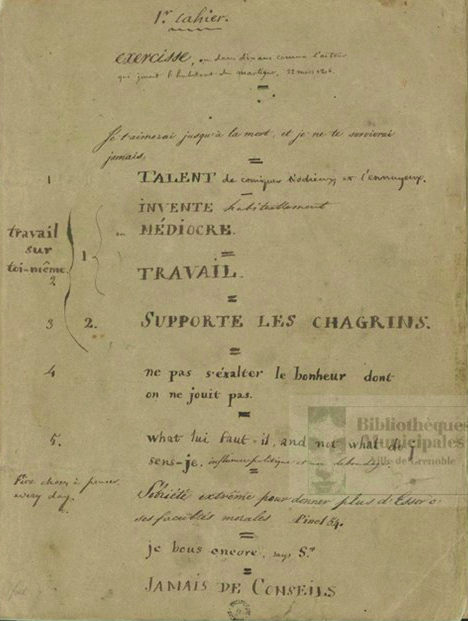

Certaines techniques que l’ascèse beyliste met à contribution dépendent de la poétique du journal personnel, qui a souvent été tenue pour une écriture sans forme. Dans le cas des journaux de Beyle, la bigarrure de l’écriture diariste n’est nullement une défaillance : au contraire, l’efficace du journal en tant que support de l’ascèse est à proportion de cette hétérogénéité discursive constitutive du genre, qui en fait « le réceptacle de discours d’énonciateurs variés »86, susceptible d’accueillir citations, fragments et diverses notes. L’une des techniques essentielles de l’ascèse philosophique sous l’Antiquité consistait dans la réécriture et la méditation de lectures, pour que l’exercitant incorpore la vérité qu’elles détiennent. Pareillement, une logique d’appropriation et d’incorporation préside à l’écriture des nombreuses notes de lecture comprises dans les journaux de Beyle, procédé à l’œuvre dans sa réception active de De l’influence des passions de Staël. La volonté de Beyle d’avoir toujours sous la main les vérités glanées dans ses lectures est d’autant plus perceptible qu’il a souvent recopié sur la couverture de ses cahiers des citations et aphorismes qu’il estimait importants. Sont aussi mis en exergue des énoncés qui ont pour fonction d’instaurer une « relation d’exhortation à soi-même »87. La couverture du journal de Marseille (fig. 1) fournit le cadre pour l’une des occurrences les plus ostensibles de cette pratique d’exhortation88. Si l’auto-injonction est bien un trait récurrent dans le journal personnel de manière générale, peu de diaristes la mettent en pratique aussi fréquemment que Beyle. L’exhortation accède chez lui au statut de technique de l’ascèse, le diariste usant d’un lexique (« Exercise », « Travail sur toi-même ») qui ressemble à s’y méprendre à celui de l’exercice spirituel. Comme l’indique la glose « Five choses à penser every day », les notes et marginalia qui se multiplient sur la couverture et dans les pages du journal peuvent à bon droit s’interpréter comme autant d’hypomnémata : ce sont des supports de mémoire qui facilitent la subjectivation du discours vrai en attendant qu’il devienne ethos ou principe de conduite89.

Bibliothèque municipale de Grenoble, R 9982(1). Tous droits réservés.

Une autre technique découlant de la poétique du journal a trait au regard sur soi que permet la relecture. Beyle, comme tant d’autres diaristes, a l’habitude de relire ses cahiers à mesure qu’il avance en âge. Qui plus est, ses relectures sont attestées par les notes consignées dans les marges, lesquelles procèdent d’une pratique réfléchie, puisqu’il laisse délibérément des blancs en anticipation de ce travail sur soi ultérieur : « Laisser de la place dans ce cahier pour les notes que j’y ferai peut-être les années suivantes »90. Fort de la rétrospection, Beyle tire profit de ces relectures pour prendre la mesure de son propre cheminement. Le journal de 1807-1808, du temps de son séjour à Brunswick, bénéficie de deux relectures successives : « Je suis content de ce cahier, lu en deux heures, à minuit, le 25 juin 1815 »91 ; les termes de ce jugement enthousiaste seront revus légèrement à la baisse cinq ans plus tard : « Assez content. J’errais encore au hasard, faute d’éducation. Relu en juin 1820 »92. Cette pratique de relecture a une incidence sur l’écriture des jours dans le présent : le diariste s’accoutume ainsi à la contingence de son moi, à sa malléabilité. Tantôt il s’adresse à son futur soi, comme dans le passage suivant tiré du journal tenu pendant le voyage en Italie de 1811 : « Étrange effet de beaucoup d’orgueil et de sensibilité que j’ai expliqué au long pour que le Beyle de 1821 puisse le comprendre »93 ; tantôt, à l’opposé, il confronte sa manière d’être dans le présent avec celle du passé : « Cela doit corriger ma manière de voir de 1803 »94. Regard tendu vers l’avenir d’une part, regard tourné vers le passé de l’autre, l’effet produit est le même : à « l’identité-mêmeté », qui définit le sujet par son caractère immuable, se substitue une relation de soi à soi relevant de « l’identité-ipséité », catégorie qui renvoie à une subjectivité en processus95.

La scénographie du dédoublement, où l’objectivation du moi, réduit à la contingence, devient technique de subjectivation, donne lieu à des moments d’auto-ironie, procédé déjà bien connu des stendhaliens. En tant qu’elle mène à la conscience de soi, l’autodérision se prête bien à l’exercice spirituel : déjà chez Sénèque, la moquerie était un moyen pour le stoïcien, souvent en butte à la raillerie, de se déprendre de la soumission à l’opinion et d’exorciser sa peur de la médisance96 ; et tout récemment, au sein de recherches sur l’humour et le rire, un critique a suggéré qu’il y aurait un emploi ascétique de l’autodérision97. Le journal de Stendhal tend à corroborer cette hypothèse. D’après une note écrite en tête du cahier commencé le 9 mai 1810, le journal « est destiné à [l]e guérir de [s]es ridicules quand [il] le relir[a] en 1820 »98. La relecture est l’occasion de rire des ridicules de son moi passé : « Quand je relis ces mémoires je me siffle souvent moi-même »99. C’est ce que le lecteur constate dans cette annotation autocritique qui vient se greffer sur une entrée de juillet 1807, date où il est épris de Mina de Griesheim alors que celle-ci est déjà fiancée : « J’étais diablement et ridiculement romanesque, il y a dix-huit mois ! »100 À propos d’une lettre enflammée à l’intention de l’épouse de son protecteur, à qui, en 1811, il espérait déclarer son amour par le moyen détourné d’un pastiche des Lettres persanes, il écrit : « Cet homme est à jeter par les fenêtres. 1819 »101. L’inclination à l’autodérision est si forte chez Beyle qu’elle se manifeste jusque dans l’écriture du présent. « Je suis encore si enfant »102, observe-t-il en avril 1806. Quand Beyle se moque de lui-même, l’imaginaire qui s’impose est celui de la puérilité, renvoyant de nouveau par la bande à la question de la formation du sujet. C’est en des termes infantilisants qu’il se désolidarise de son journal de la campagne d’Autriche, qualifié de « Puérils Mémoires de mon voyage en Allemagne »103. Si l’autocritique semble être un topos de l’écriture diariste tout court, il est possible d’opérer une distinction nette entre sa façon de se moquer de lui-même et celle d’autres diaristes obsédés par l’idée de leur faiblesse tels que Constant, Maurice de Guérin et Amiel. La fréquence de l’auto-ironie beyliste, insérée dans une pratique ascétique, est emblématique de sa confiance en sa capacité de s’améliorer, tandis que celle de ces autres diaristes, à l’image de l’héautontimoroumenos baudelairien, traduit plutôt des sentiments de malédiction et d’impuissance.

L’importance du journal ne doit pas éclipser les autres techniques ascétiques que Beyle met à contribution dans son œuvre. À côté du Journal à proprement parler, d’autres carnets ont été tenus par intermittence, comme « le relevé de [s]es fautes »104 destiné à le corriger de ses ridicules, ou bien le « journal nosographique », évoqué en 1810, où Beyle prévoit de consigner des observations qui « doubleront les forces de [s]on esprit »105. Il rêvait même d’établir son propre vade-mecum, ce qui a donné lieu à la Filosofia nova de 1804, conçu comme « un cahier de vérités […] [qui lui sont] évidentes, sans preuve », le tout destiné à « être repassé quand [il voudra] inventer »106. Enfin et surtout, il y a la correspondance de Beyle avec sa sœur, à qui il prodigue des conseils de lecture et de conduite. Sous prétexte de veiller à l’éducation de sa pupille, Beyle repasse les principes du beylisme déjà élaborés dans ses cahiers, en leur donnant une forme plus synthétique. Cette correspondance placée sous le signe du rapport pédagogique aura surtout servi à consolider sa propre ascèse, car, pour le dire avec les mots de Brigitte Diaz, « les fruits de cette formation à distance […] lui reviennent finalement bien plus qu’à elle »107. En regard du journal personnel, l’épistolaire a certains avantages en matière d’ascétisme : garde-fou contre la complaisance vis-à-vis de soi-même, la présence du destinataire renforce la discipline de l’émetteur.

La vigilance accrue que suscite la présence d’autrui, Beyle s’ingénie à la transposer dans le journal, où il ne cesse de prendre à témoin les autres, qui sont ainsi sommés de se porter garants de la vérité de sa conduite. Ces égards pour l’opinion des autres ont pour résultat paradoxal la consolidation de l’exigence envers soi-même. Intégré au journal, le témoignage d’autrui aide Beyle à rectifier sa conduite et, partant, à se rapprocher de la fermeté de caractère tant escomptée : « Samadet me dit bien vrai. Je n’ai pas encore cette fixité qui fait vouloir ce qu’on a voulu hier »108. Sa détermination à composer avec les réactions d’autrui, plutôt que d’en faire abstraction, explique son recours à une dernière technique ascétique : les leçons de déclamation, suivies en 1805 chez Dugazon. L’initiation à l’art du comédien lui apprend qu’« [i]l faut se posséder pour bien parler »109, tout comme elle le met sur la voie d’une nouvelle relation de soi à soi, où la transformation, cessant de représenter l’infidélité à soi-même, devient le moyen de subjectivation le plus sûr.

En définitive, le beylisme marque un moment charnière pour l’ascétisme et l’histoire des modes de constitution du sujet. En amont, le journal de Stendhal insuffle une seconde vie à un modèle que le christianisme avait enterré, où l’ascèse, loin d’obliger à la renonciation à soi, était précisément ce par quoi le sujet se constitue ; il prélude, en aval, à l’imaginaire ascétique du dandysme, phénomène dans lequel Foucault, renvoyant à Baudelaire, reconnaît une éthique qui renoue avec le primat du souci de soi comme principe de subjectivation110. Or l’ascèse beyliste ne se laisse pas subsumer dans ces modèles. Malgré la similitude sur le plan thématique, l’ascétisme du journal diffère radicalement de l’askesis philosophique : cette dernière s’inscrivait dans une tradition transmise de maître en élève, tandis que l’ascèse beyliste est principalement, mais non exclusivement, individualiste et le fruit d’une improvisation. Entre beylisme et dandysme, la ligne de partage est certes plus confuse. Après tout, Beyle n’est-il pas capable d’écrire, dès 1808, que « la seule élégance qui convienne est celle du genre Buck »111, et que « [s]on style aura un caractère particulier en se moquant un peu de tout le monde »112 ? On se gardera toutefois d’assimiler ces airs de froideur et de dédain ironique, qui sont, de l’aveu de Beyle, un masque, à l’attitude du dandy baudelairien pour qui l’artifice remplace tout. Faire de sa vie une œuvre d’art n’est pas encore, pour Beyle, plaider pour l’art contre la nature. L’essentiel pour lui est de se lier à la vérité, en laquelle, nonobstant le problème du langage, il n’a jamais cessé de croire.

Bibliothèque municipale de Grenoble, R 9982(1). Tous droits réservés.

Ian Byrd

Mots clés : beylisme, journal intime, écriture de soi, ethopoiésis

Keywords: beylism, diary, life writing, ethopoiesis

Résumé : Le « beylisme » est-il une forme d’ascétisme ? Le modèle ascétique a été ponctuellement invoqué par René Girard et Michel Crouzet pour expliquer, respectivement, l’attitude des héros stendhaliens face au désir et certains aspects de la philosophie personnelle de l’auteur. Une étude plus poussée du rapport entre Stendhal et l’ascèse reste cependant à faire. Cet article met en évidence le développement d’un imaginaire ascétique dans le Journal d’Henri Beyle en identifiant les modèles hétéroclites dont il s’inspire ainsi que les techniques, nouvelles et anciennes, qu’il met à contribution.

Abstract: Is beylisme another asceticism? René Girard et Michel Crouzet have punctually appealed to such a notion to explain, respectively, the attitude of Stendhal’s heroes in face of mimetic desire and certain aspects of his personal philosophy. Still, to determine the relationship of Stendhal to ascetic models of subjectivity a more thorough study is required. Drawing attention to the emergence of an ascetic imaginary in Henri Beyle’s diaries, our article identifies the varied cultural and intellectual sources feeding into this conception of the subject, as well as the techniques of the self – both new and old – that it brings into play.